导语:近年来,AI 工程化能力与高校科研的协同加速,产学研融合逐渐成为复杂问题落地的主路径:数据与应用在产业侧,基础方法在学术侧,真实场景在一线。顺着这股趋势,一批在平台型公司有着丰富经验的算法专家,开始把在线决策与大规模系统的工程范式带入高校研究,反向推动学术成果的可执行性与可评估性。

在此背景下,项目负责人谢淼博士完成了从原快手高级算法专家到中国农业大学信息与电气工程学院正高级研究员的角色转换,将“产业侧的工程实践”与“高校侧的学科建设”对齐到一个具体方向——计算营养学。面向“吃得科学、吃得可执行”,团队以“膳良人”智能体产品,尝试把宏/微量营养素的全面定量化落到真实场景。

方法论最终要落到可执行的工程上。“膳良人”由此成为这一路线的里程碑产品,并在校庆期间对外发布。2025 年 10 月 15 日,中国农业大学 120 周年校庆与信电学院 70 周年院庆高质量发展大会期间。信息与电气工程学院联合营养与健康系、食品科学与工程学院举办“精准营养与 AI 智能体研讨会”,正式发布“膳良人”AI 营养智能体。该系统被定位为国内首个通过宏/微量营养素全面定量化以实现营养目标全面达成的膳食规划系统,体现了在“健康中国 2030”战略指引下,营养健康与数字技术深度融合的最新进展。

从学科布局到产品首发

会议由数据科学与工程系主任吕春利教授主持。学院党委书记陈英义、院长张漫介绍学院学科布局与人才引进进展,强调大数据方向作为新兴力量正在推动跨学科融合与产业对接。其间,陈英义书记对谢淼研究员回母校后迅速组建团队、推动 AI 与农业结合给予肯定,并期待“膳良人”在专家指导下持续发展,成为学院在营养健康领域的代表性成果。

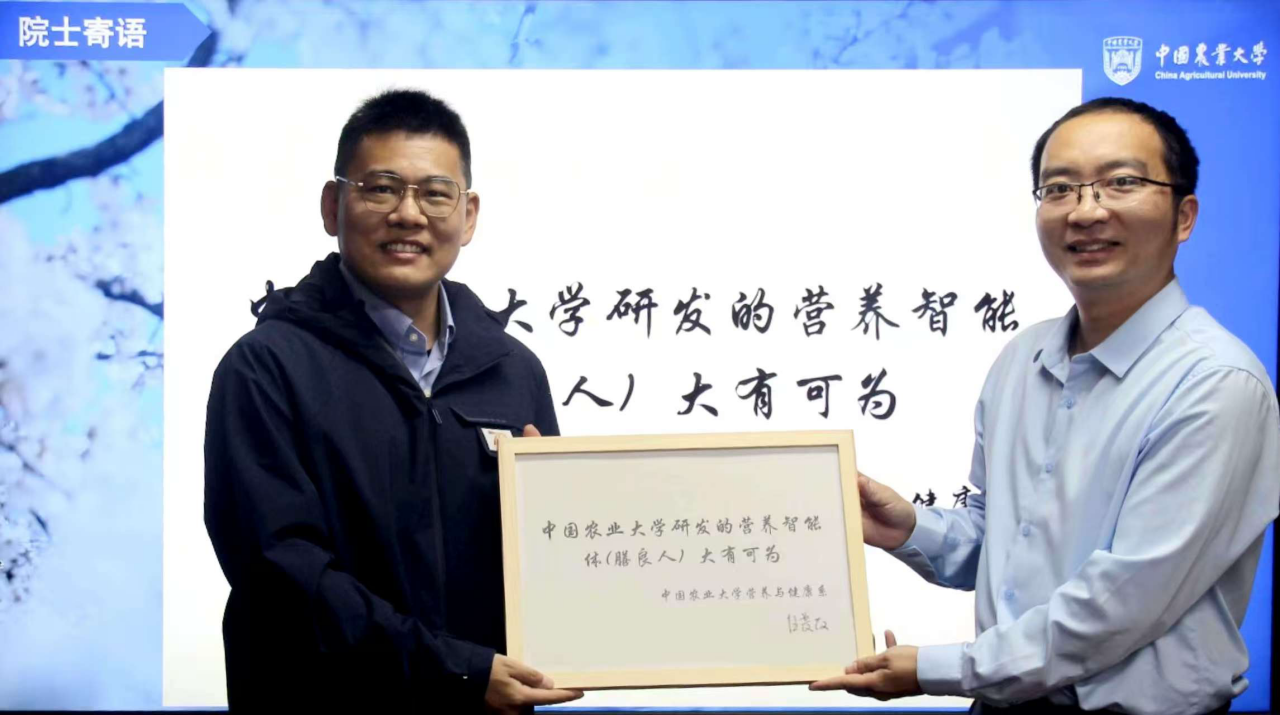

中国农业大学营养与健康系任发政院士发来寄语:“中国农业大学研发的营养智能体(膳良人)大有可为!”

发布环节中,副院长李振波、营养与健康系石文标副教授与食品科学与营养工程学院范志红教授代表三个学院共同发布“膳良人”V1.0。产品名称由范志红教授亲自题名,寄托“膳食改良,利于人健康改良,生活质量改良”的愿景。

从“AI+营养”走向“计算营养学”

在主题报告中,石文标副教授系统介绍项目组正在搭建的“计算营养学”交叉学科的背景、思路与研究方向,强调这不是简单的 AI 叠加,而是以数据驱动实现营养学的科学发现与落地。

随后,项目负责人谢淼研究员从研发背景、技术架构与落地路径三个层面介绍“膳良人”。他指出,我国面临营养师资源稀缺与慢病年轻化的双重挑战,而传统营养 APP 难以实现精准化、个性化与闭环化服务。团队依托中国农大在食品成分、营养队列等数据方面的积累,创新融合大模型、多目标优化算法、结构化 RAG 等 AI 技术,在膳食规划、创意菜生成、场景适配等关键问题上取得进展,致力于实现“每人一个专业营养师”的愿景。

专家建议与产业反馈

在专家研讨环节,来自学界、医院与企业的嘉宾围绕目标人群、数据建设、交互形态与场景落地进行了充分交流:

人群聚焦与可行性:北京大学肿瘤医院方玉副主任医师建议明确目标人群,优先聚焦健康人群或单一慢病患者,并注重食谱的可行性与原则指导。

数据与产业协同:范志红教授强调与餐饮企业的合作尝试积极有效,提出构建“营养环境评分体系”以提升行业对营养健康的关注度,同时建议在数据集搭建与农业数据融合上持续深耕。

交互设计:联想集团吴梦研究员从人机交互角度肯定产品由纯对话式转向带上下文的个性化需求交互界面的设计,认为有助于避免发散式提问、提高使用效率。

试点与支持:好适口加盟商范晋娟与集团创始人刘素美对团队在门店的尝试性试验给予积极评价,表示愿继续开放门店作为实验场景,支持“膳良人”在真实环境中持续优化。

技术与产品建议:中科院软件所王青研究员建议增强用户 DIY 菜品的营养评价功能,明确其与个人健康状况的适配性;北京航空航天大学石琳教授提出应强化与更强 AI 系统、可穿戴设备的互联,构建更全面的用户健康画像;北京理工大学冯恺宇教授建议结合多模态交互降低使用门槛,推动产品从“可用”向“好用”演进。

V1.0 起步,面向多场景扩展

“膳良人”V1.0 的发布被视为团队在“敏捷开发、持续迭代”理念下迈出的第一步。未来,项目将逐步拓展至慢病管理、社区养老、智慧餐厅、校园营养等场景,并尝试与外卖平台、智能厨电、农业供应链进行系统对接,构建“科学—产品—场景—数据”闭环的精准营养生态。

面向公众与合作方,团队同步发布了微信小程序试用版,欢迎各界扫码体验并提出建议,助力产品在不同人群与真实场景中的持续打磨。