整理 | 华卫、核子可乐

4 月 30 日凌晨,Meta 举行了其有史以来的首届 AI 开发者大会 LlamaCon。现场,该公司宣布推出一款面向消费者的独立 Meta AI 聊天机器人应用程序,这款应用将与 ChatGPT 展开竞争,同时还发布了一个面向开发者的 API,用于在云端访问 Llama 模型。

这两项产品发布都旨在扩大 Meta 开源 Llama AI 模型的应用范围,但这一目标或许只是次要的,Meta 的真正动机是:击败 OpenAI。从大致方向来看,Meta 的 AI 野心正推动形成一个蓬勃发展的开源 AI 生态系统,而这将对像 OpenAI 这样将其模型封闭在服务背后的“封闭式” AI 供应商构成挑战。

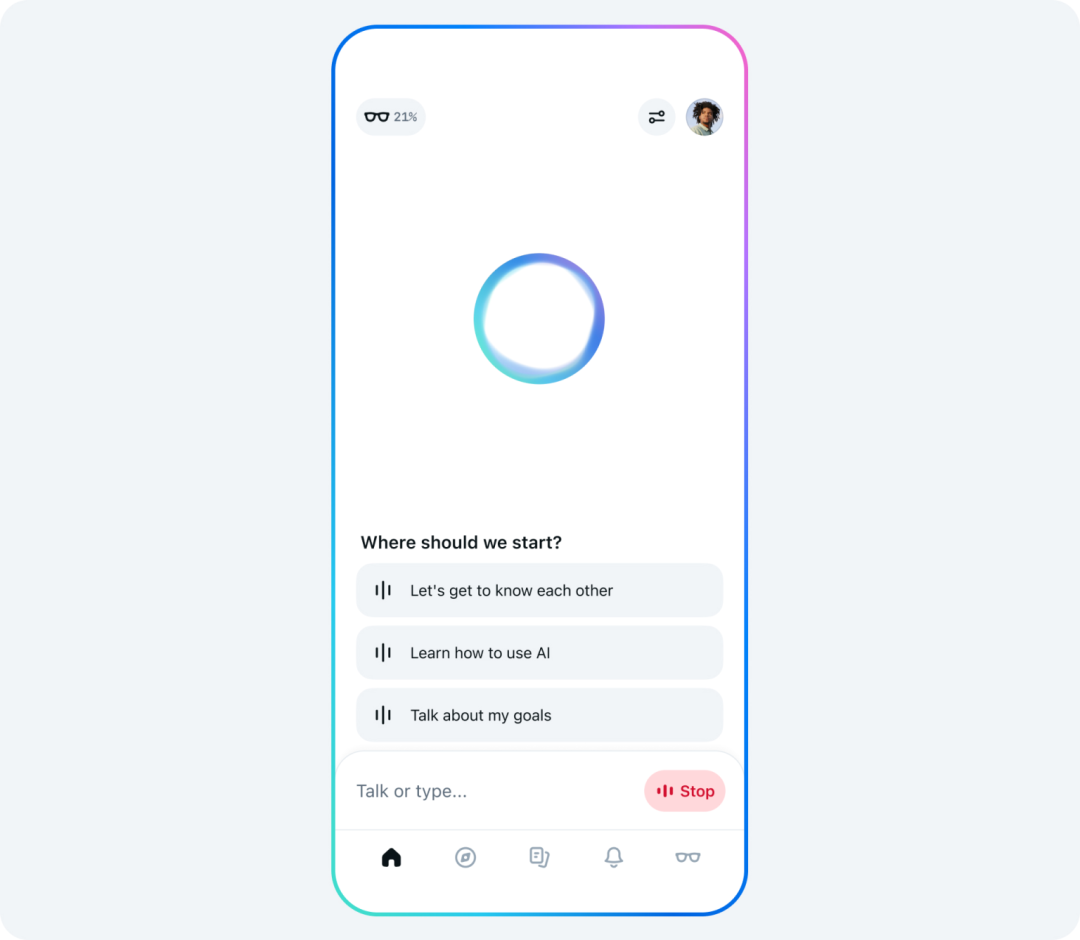

首先,Meta AI 应用几乎像是对 OpenAI 传闻中要推出的社交网络的先发制人之举。作为一款智能助手,Meta AI 基于 Llama 模型构建,集成了图像生成和编辑功能,可以了解用户的偏好、记住上下文,能根据用户在应用程序上的活动提供个性化回复。到目前为止,这些个性化回复功能将在美国和加拿大地区提供。用户还可以向 Meta 提供更多关于自己的信息,以便在未来与 AI 对话时能被记住。

Meta 表示,该应用能够从现有的 AI 助手中脱颖而出,因为它可以 “利用你已经选择在 Meta 产品上分享的信息”,比如个人资料以及所关注的内容。并且,该应用支持语音和文本交互,还额外支持全双工语音交互(允许在接收语音的同时并行处理和响应,支持边听边说、实时打断等功能)。现在,Meta AI 还是 AI 眼镜产品的配套应用程序, Meta View 用户可以继续通过该应用程序管理其 AI 眼镜。

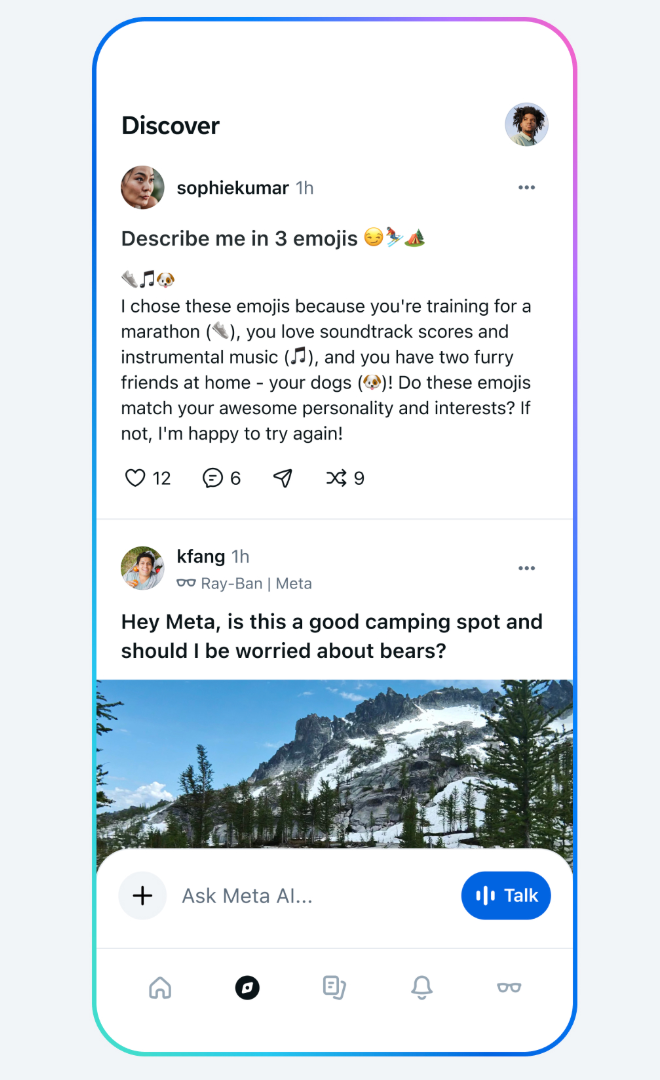

此外,Meta AI 应用引入了一个“探索动态”(Discover feed)板块,这是一个分享和探索其他人如何使用 AI 的地方。只有在用户选择分享的情况下,他们与 Meta 人工智能的互动内容才会出现在这个动态板块中。这个动态板块可能会放大某些生成式人工智能的流行趋势,比如最近人们尝试让自己看起来像芭比娃娃或吉卜力工作室动画角色的潮流。不过话说回来,并非每个应用程序都需要有社交动态板块。

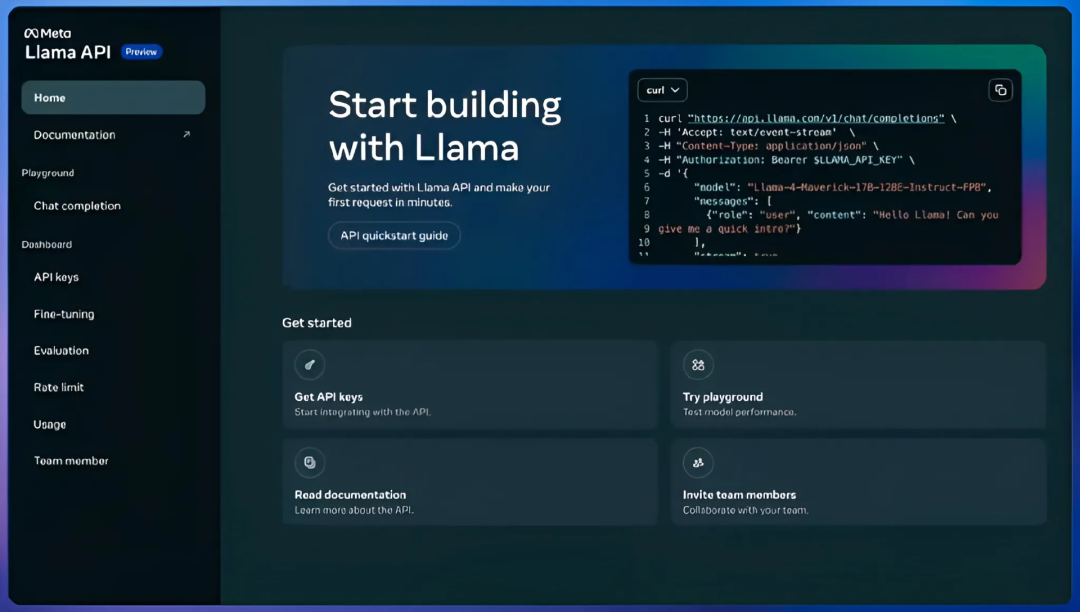

至于 Llama API,这似乎是另一项对 OpenAI API 业务的挑战。据介绍,Llama API 的设计初衷是让开发者能够更轻松地构建与云端 Llama 模型相连接的应用程序,只需使用一行代码即可实现。它消除了依赖第三方云服务提供商来运行 Llama 模型的需求,并为 AI 开发人员提供更全面的一系列工具。

从今天开始,Meta 将提供 Llama API 的限量免费试用版,预计在未来几周或几个月内向更多用户推出该工具。该公司表示:“你在 Llama API 上构建的模型归你所有,可以将它们部署到任何你想托管的地方,我们不会把它们锁定在我们的服务器上。” Meta 还指出,Llama API 不会使用用户提示和模型响应来训练自己的模型。

不管出于何种原因,Meta 似乎乐于启动那些能够强化开源模型生态系统并限制 OpenAI 发展的 AI 发布计划,有时甚至以自身无法推出尖端模型为代价。除此之外,Meta 可能还试图推广其开源模型,以满足监管方面的额外规定。据了解,《欧盟人工智能法案》给予了那些分发“免费且开源”AI 系统的公司特殊待遇。

在 LlamaCon 召开之前,几位 AI 研究人员曾希望 Meta 能发布一款像 OpenAI 的 o3-mini 那样具有竞争力的推理模型。但该公司最终并未这样做。对 Meta 来说,似乎并不一定是要赢得人工智能竞赛。而长期以来,削弱像 OpenAI 这样的专有 AI 模型供应商一直是 Meta AI 战略的核心。

在今年 1 月一桩针对 Meta 的人工智能版权案中,解封的内部信息显示,负责 Meta 人工智能业务的高管和研究人员在开发 Llama 3 模型期间,一心想着要超越 OpenAI 的 GPT-4 模型。2024 年 7 月的一封信中,Meta 创始人兼 CEO 马克·扎克伯格 (Mark Zuckerberg)试图将 Meta 与 OpenAI 这样的公司区分开来,他写道:“出售对 AI 模型的访问权限并非(Meta 的)商业模式。”

扎克伯格在与 Databricks 首席执行官阿里·戈德西(Ali Ghodsi)的台上对话中表示,他将任何公开提供其模型的人工智能实验室都视为对抗封闭式模型供应商的盟友,包括 DeepSeek 和阿里巴巴的 Qwen。

“开源的部分价值在于可以进行组合搭配。因此,如果另一个模型(如 DeepSeek)更好,或者 Qwen 更擅长某项工作,那么开发人员就有能力从不同模型中汲取最优秀的智能部分,并生产出所需要的东西。这就是我认为开源在质量上基本上会超越所有闭源(模型)的部分原因……这感觉就像是一股势不可挡的力量。”扎克伯格说道。

据 Meta 透露,其 Llama 模型系列的下载量已达到 12 亿次下载,由 Llama 提供支持的 Meta AI 助手已覆盖约 10 亿用户。“我们有数千名开发人员贡献了数万个衍生模型,每月下载数十万次。”Meta 首席产品官克里斯·考克斯(Chris Cox)在主题演讲中说。

而就开源和闭源两种模型生态在当下的演进、各自的优势以及如何协同使用,扎克伯格与微软 CEO 萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadala)在 LlamaCon 现场进行了一场深度的技术讨论。对话中,两人还互曝了 Meta 和微软内部当前各自采用 AI 做研发的实际比例,并大谈了关于“蒸馏工厂”的设想和各自接下来促成这件事的分工。

以下是经翻译和编辑后不改变原意的对话内容:

“相比闭源,开源有巨大结构性优势”

Satya Nadala:Mark,我记得最早一次见你是我 2008 年在 Bing 工作时,你还给我上了一课,让我印象深刻。当时你提醒我犯了一个错误,想想还挺尴尬的。我一直都记得,你说“网络依附于人,要多体现人的要素”。我永远都记得这一点,就像你可以在任何地方都有个人主页。这对我来说是段很重要的回忆。

Mark Zuckerberg:很高兴你能原谅我那次的批评,不过从整体上来讲,网络确实离不开人。所以我想那时候我的观点大体是对的。但也许现在更偏向于智能体了,可以说是双路并进吧。你多次提到当前 AI 关键技术时刻与过去的一些重大技术变革类似,比如从客户端 - 服务器架构到 Web 初期的转变等。我很好奇,你是怎么看的?

Satya Nadala:我个人当时正好经历了客户端计算刚刚兴起的时期。我加入微软的时候正值 Windows 3.0 发布之后,所以亲眼见证了客户端 - 服务器架构的诞生,接着是 Web、移动互联网、云计算,而现在算是第四或第五次平台级变革了吧。有趣的是,每一次技术平台的转变,整个技术栈都会被重新审视一遍,我们需要回归最初的原则并重新开始建设。

比如说,就连我自己在 2007、2008 年左右构建的云基础设施的核心存储系统,也不具备如今模型训练这类工作负载所需要的存储结构。数据并行同步的负载模式与 Hadoop 等其他传统系统截然不同。每次平台发生巨变时,都需要从下至上彻底重构整个技术栈,我认为这就是永远需要面对的挑战。Web 起源于 Windows,但它早已超越了这个起点。这也是我对此的看法。

Mark Zuckerberg:很有道理。你之前也多次强调,随着效率提升,系统的运作方式会发生变化,并促使用户对服务的消费大幅上升。我有点好奇的是,你们身处企业市场核心业务之中,而我们在这方面的感知没那么深。我好奇在这些 AI 模型周围,你们观察到了哪些变化趋势?是不是觉得每一代模型都在变得更高效、将智能水平推向新高度?显然,这一切都发生得太快了,所以我还不太清楚你们的体会。

Satya Nadala:仔细想想,几年前我们还在讨论摩尔定律是否终结的问题。而如今,我们正处在一个类似“超光速”发展的阶段。事实上,技术平台的每一次重大转变都不是单线式,而是多线式叠加形成的复合增长。比如芯片本身就在进步,黄仁勋和苏姿丰等人在硬件创新上的贡献极大提高了迭代速度。我们可以说这是摩尔定律的延续,但除此之外,还有基础设施优化、系统软件改进、模型架构调优、推理内核优化、应用服务器优化、提示词 缓存机制等。所有这些因素叠加在一起,使得每 6 到 12 个月就能带来约十倍的整体性能提升。当能力提升如此迅速、成本下降如此之快时,本质上就会带来消费量的激增。

因此,我非常乐观地认为,我们正站在一个可以构建深度应用程序的阶段。如果回顾第一代的应用,它们往往只绑定单个模型;但现在我们终于进入多模型应用时代,我可以据此总结出一个确定性的流程:通过智能体构建一个应用,这个智能体又可以接入其他模型。我们甚至已经有了一些有用的协议(如 MCP、A to N 等),只要我们能逐步标准化这些协议,就可以构建出既强大又灵活的应用。而在这个过程中,开源绝对可以发挥巨大作用。

Mark Zuckerberg:那咱们深入探讨一下如何协同使用多个模型吧。我注意到你提到了“蒸馏工厂”的概念和相关的基础设施建设。你觉得微软在这方面是否具备优势?我们可以稍后再聊这个问题。但在此之前,我想先聊聊你们最近在开源领域的探索。这也是你早期领导下的一个重要转折点。你们一开始与 OpenAI 建立了早期合作关系,但同时也明确表示除了支持闭源模型外,也要为开源模型提供良好的服务。我想了解一下,你是如何看待开源生态的演进的?这对你的客户为何如此重要?你们在整个基础设施建设中又为什么要选取这样的方向?

Satya Nadala:这是个很有趣的问题。事实上,我在微软早年的一项关键工作,就是确保我们的 NT 系统能够与各种 Unix 版本保持互操作性。这段经历让我明白了一件事:互操作性是客户的需求,如果你做得好,不仅有利于客户,也有利于你的业务。因此,我对开源的态度并不是出于某种教条主义之争。无论是闭源还是开源,在这个世界里都有其必要性。而且最终,是客户决定了他们需要什么。即使我们内部有人坚持某一种立场,现实世界也不会以个人意志为转移。

举个例子,SQL Server、MySQL、PostgreSQL、Linux、Windows 其实都共存已久。甚至 Linux 也能运行在 Windows 上,我个人最喜欢用的就是 WSL(Windows Subsystem for Linux)。它让开发者可以轻松地将大量开发工具部署到 Windows 上。总体而言,我认为最好的选择就是同时支持这两种生态系统。这也契合你刚才谈到的观点:很多企业客户希望蒸馏出属于自己的模型,因为那是他们的知识产权所在。在这样的场景下,开源模型相比闭源模型具有巨大的结构性优势。

因此,我认为目前最好的状态是:既有强大的闭源前沿模型,也有优秀的开源前沿模型。对于我们这种主流云服务提供商来说是一件好事。毕竟,我们在 Azure 上既可以提供出色的 Postgres、SQL Server,也可以提供 Linux 或 Windows 虚拟机。我们要做的就是提供选择权以及配套的强大工具链。

Mark Zuckerberg:那你觉得你们在开源领域到底扮演着怎样的角色?也不一定非得局限于开源,而是面向开发者群体,尤其是在他们起步阶段,你们希望在哪些方面体现差异化或优势?

Satya Nadala:首先,AI 工作负载远不止一块加速器芯片和一个推理模型那么简单。现实情况是,每一个 AI 应用背后都离不开存储、计算资源和网络的支持。因此,底层基础设施依然是重中之重。对于我们来说,无论是在亚洲还是全球范围,我们都要打造世界级的 IaaS 层,把计算、存储、网络和 AI 加速器整合起来,服务于那些想要构建下一代智能体的用户。在此之上,我们也正在构建 Foundry 这样的应用服务器。

例如,每个平台变迁时期,都会有相应的应用服务器出现。问题是:如何将搜索、内存管理、安全、评估等功能打包成一套完整的工具集?我们认为这就是核心所在。此外,我们还特别专注于 GitHub Copilot 这一类开发辅助工具。我们对它的进展感到非常振奋。因此,我认为要加速应用开发,必须依靠强大的工具链、强大的应用服务器和强大的基础设施。

AI 带来的生产力提升

Mark Zuckerberg:你刚才提到了“智能体”和“生产力提升”,这显然是整个生态和社区的重要主题之一。我很想知道在微软内部,你们目前是怎么应用这些技术的?有哪些特别有趣的案例可以分享?

Satya Nadala:我觉得对我们最有启发的是软件开发领域的变化。以 GitHub Copilot 为例,最开始它只提供代码补全功能,后来又加入了聊天功能,意味着用户不再需要切换到 Reddit 或 Stack Overflow,而可以在 IDE 中始终保持上下文连贯。再往后引入了基于智能体的工作流,你可以直接给模型分配任务。这三个功能虽然层层递进,但并没有相互替代。现在我们有了 Proto-3 类似的智能体原型,你可以直接给出高层次指令,或者把 Pull Request 分配给 SWE Agent 处理。在这四个层级上带来的生产力提升,最关键的经验是:必须把这些新技术无缝集成到现有的代码仓库和开发流程中。

新建一个空白项目当然不错,但现实中我们很少有机会完全从零开始。我们面对的是庞大的代码库和复杂的流程体系,这就要求我们必须集成工具链。而这正是所有工程团队必须完成的系统性工作,当我们真正做到这点时,生产力才会真正显现出来。不仅是在开发领域,对知识工作者同样适用。比如在销售工作中,一种典型流程是准备客户会议。自从 1992 年我加入微软以来,准备这类会议的方式几乎就没变过:有人写份报告,通过邮件或文档发给你,你前一晚读完。现在我只需要打开 Copilot Researcher,就能实时获取来自互联网、公司内部系统甚至 CRM 数据的综合信息。这完全改变了流程——不再需要人为准备材料,因为一切都可以即时获取,但这也意味着工作成果和流程本身必须改变。这种变化起初缓慢,但一旦突破临界点,就会迅速普及。PC 技术的普及过程就是这样。我想过在电子邮件和 EXCEL 互操作之前,世界是如何做预测的。你知道,传真到处都是。我猜你从没经历过那样的世界。

Mark Zuckerberg :当时我还在上初中,但你说得没错。

Satya Nadala:回想电子邮件和 Excel 出现之前的世界,人们靠传真传递数据,直到某天有人说:“我把表格放进邮件里传给你。”于是预测分析的方式从此改变。我认为我们正处于类似的转折点上。在客服、营销、内容创作等领域,这种变化已经开始显现。我们看到的是可衡量的进步,虽然有些成果无法量化,但确实是实实在在的生产力提升。

Mark Zuckerberg:说到编程效率的提升,你估计目前微软内部有多少比例的代码是由 AI 编写的?或者说是由工程师主导、AI 协助完成的?

Satya Nadala:我们主要看两个指标:一个是用户的接受率,大概在 30% 到 40%,而且呈持续上升趋势。不同的编程语言表现不一,比如 Python 适配度最好,C# 也不错,但 C++ 目前还没那么成熟。随着语言支持度的提升,代码补全质量也在提高。而在“代理式编程”方面,目前更多适用于全新项目,在已有项目中使用较少。因此目前来看,可能有 20% 到 30% 的代码已经由 AI 完成,甚至有些项目完全是 Sophia 写的。你们那边呢?

Mark Zuckerberg:我手上其实并没有确切的数字,但我认为,我们看到的很多采用数据本质上还只是类似于“自动补全”这种功能。不过,我们内部有很多团队正在做一些“推荐排序”或者“广告排序”这样的实验。这些都是边界非常清晰的具体领域,在这里面我们可以研究历史上的所有改动记录,并据此进行迭代。我认为这个方向挺有意思的。但对我们来说更重要的目标是:利用 AI 和机器学习来推动 Llama 系列模型的研发本身。因为未来一年内,可能有一半的工作都会由 AI 而不是人类完成,而且这一比例只会越来越高。所以刚才听你说到微软的情况,我觉得很有趣。

Satya Nadala:是的。在我们这边,三大智能体(Researcher、Analyst 和 Copilot)可以说是我们在这条路上迈出的第一步。现在的问题是,明年我们能不能实现类似“内核优化”这样级别的能力?在我看来,比起设计出全新的模型结构,我们更有可能在具体任务上取得突破。关键还是要看我们在哪些任务上优先发力。

Mark Zuckerberg:没错,像性能优化、安全增强这类任务,我觉得成功的可能性就很高。而且,我们也在尝试解决一个不同的问题——你们主要服务于开发者和工程师群体,这也算是你们的核心业务。而对我们来说,更多是想提升 Meta 自身的研发效率,并继续改进 Llama 系列模型,让其他公司也能用得上。我们不会像你们那样完整地构建端到端的开发流程,所以我一直很好奇你会怎么看待这件事。

Satya Nadala:从我们的角度来看,核心业务是从工具的角度出发的。比尔·盖茨当年创立这家公司时,打造的就是一家工具供应商。现在我们考虑的是,也许应该重新定义“工具”的概念。换句话说,未来的工具其实就是一套为智能体服务的基础设施。即便是“三大智能体”也需要配合一系列工具,那么它们应该是什么样的?它们的基础设施和沙盒机制又该如何设计?我们接下来要做的,很大程度上是在 GitHub 代码仓库这样的系统上进行演化,比如针对 SWE Agent 做适配性调整。

Mark Zuckerberg:没错,这确实是个很有意思的概念。我也倾向于认为,未来的每一个工程师实际上都会变成某种意义上的技术负责人,他们手下会有“自己的小团队”,也就是一批他们调教过的 AI 智能体来协助工作。另外,刚才你说起你在个人使用 AI 过程中的变化,我还挺好奇的,你是怎么看待这个问题的?还有一点也蛮有意思,就是你之前介绍了微软早期是如何转型做 AI 的。其实我一直有个问题:如果今天有位新手程序员打算开始构建点东西,你觉得他们会怎样去选择适合自己的开发工具呢?

Satya Nadala:这个问题非常重要。我记得最早大家常常会讨论一些基本的问题,比如盖茨曾经启发我们思考:“文档、应用和网页之间到底有什么区别?”他总是把这个问题讲得很深奥,比如说,到底是什么区分了文档、应用和网站?现在来看,如果你使用 Meta AI、ChatGPT 或者 Copilot 之类的工具,你会发现“聊天对话”和“页面操作”之间的界限其实并不清晰。举个例子,我自己最近就在研究 Llama 4 的相关资料,我把所有信息都通过聊天的方式整理出来,然后保存成文档格式。接着,我可以直接基于这段内容写代码,甚至生成一个完整的应用。

这就是我想表达的关键点之一:你可以从一个宏观意图出发,最终产出一个动态的内容载体——在过去,我们会称它为“应用程序”。这种转变会对整个开发流程产生深远影响。我们现在正站在变革的起点,这也是我的梦想所在。作为工具的设计者和使用者,我们过去所划分的那些类别界限——不管是人为设定的还是由于软件限制而形成的——将来可能会被彻底打破,或者说被重新定义。

还有一个我们以前经常思考的问题:为什么 Word、Excel 和 PowerPoint 是三个独立的东西?为什么它们不能合并为一个整体?虽然我们过去尝试过多次整合,但直到现在才真正具备这个可能性。比如你可以在同一个工作流里先输入一段文字,接着把它可视化成表格,再以 PPT 的形式展示,而所有这一切都可以存储在一个统一的数据结构中。对我来说,这才是真正的可塑性和灵活性的体现,而这在以前是很难实现的。

Mark Zuckerberg:是的,这很有趣也非常合理。回想这些年我们的对话,我觉得你对技术趋势的理解方式始终都很理性。面对当前铺天盖地的 AI 热潮,你总能看穿表象,做出非常理性的判断和投资决策。你曾提到的一个观点让我印象很深:尽管现在炒得火热,但归根结底,只有当 AI 真的带来生产力的爆发式增长,才能反映在 GDP 的显著提升上。而这一过程可能需要好几年甚至更长时间才会显现成效。我想知道你现在如何看待这些问题:我们应该关注哪些指标来衡量 AI 的发展进度?在未来 3 至 7 年的时间里,你预计它会发展到什么程度?

Satya Nadala:这个问题问得很好。对我们来说,AI 的意义已经不仅仅是技术升级,而是关乎人类社会生存与发展的根本问题。我们需要一种新的生产要素来应对大量现实挑战。最好的类比可能就是工业革命时期的经济增长,当时发达国家的增长率一度达到 10% 左右。想要实现类似的突破,就必须在各行各业大幅提升生产力,包括医疗、零售和广泛的知识型工作。AI 当然具备这样的潜力,但关键在于我们要让它真正释放出可观的生产力提升。这不仅需要软件层面的创新,也需要组织管理和流程上的深度重构。

因为某种程度上,人们必须改变与技术互动的方式。就像电力刚出现的时候一样,在最初半个世纪内,人们并没有意识到它可以彻底改变工厂的运作方式。福特汽车公司就是一个经典案例。我们现在正处在类似的中间阶段。我希望这个过程不要半世纪那么久,但我同时也认为,仅仅把 AI 当作“不用马的马车”并不是通往未来的正确思路。这不只是技术的进步,而是要把这套新能力融入整个社会和企业的运作体系中,创造出全新的工作模式和成果形态。

Mark Zuckerberg:确实,我们都正在下注,赌这事不会花上半个世纪。我也确实希望不需要那么久。

“蒸馏工厂”的设想

Mark Zuckerberg:刚才我们已经讨论了不少技术层面的问题,接下来也该说点宏观的了。我突然意识到我们漏掉了一个关键话题——关于“蒸馏工厂”的设想,以及你打算如何整合各种为开源而打造的不同 AI 模型,并构建支持这种整合所需的基础设施。这显然是你之前经常提到的重要方向之一。

Satya Nadala:对我来说,“蒸馏工厂”正是我认为开源最重要的作用之一:能够从一个大模型出发,比如你们 Llama 家族内的某个大模型,然后将其提炼成一个更加小巧但结构一致的模型。我觉得这是一个非常有潜力的应用场景。因此,围绕这个过程来构建工具链和平台服务、降低使用门槛,是我们未来需要重点推动的方向。

如你所说,部署这些大模型本身需要庞大的基础设施,不是所有人都有能力或者有必要去亲力亲为。但如果把它放在云平台上,再辅以易用的工具和输出结果,比如对于每一个 Microsoft 365 的租户来说,如果他们都能生成一个任务专用的小型蒸馏模型,并可以作为智能体或工作流调用,甚至可以直接在 Copilot 中触发——这就意味着真正的突破。目前人们已经在做类似的事,但我们想让它变得更简单。

我所说的“蒸馏工厂”,是指那种由一到多的关系,也就是一个大模型可以生成多个蒸馏后的小模型,并将它们嵌入像 GitHub Copilot 这样的产品内部流程中,与 MCP 服务器等现有机制配合调用其他智能体。

Mark Zuckerberg:没错,我一直对这个方向很着迷。我认为蒸馏是开源生态系统中最强大的能力之一。而且正如我们各自的角色分工,我们主要负责训练最初的 Llama 模型,但开发者基础设施这块不是我们自己主导。所以我一直觉得,像你们这样愿意投入建设复杂基础设施的企业就显得特别重要。我们也在做一个体量庞大的模型,但说实话,除了通过蒸馏把它压缩成更实用的形式,我真不知道该怎么直接拿来用了。连我们自己要使用它,都需要先搭建大量内部系统,光是进行后续训练就需要不少前置条件。在多数随机场景下根本跑不起来。

Satya Nadala:你说的应该是 Maverick 吧?

Mark Zuckerberg:对,基本全靠蒸馏出来的 Maverick 小模型。我们能实现现在这样的性能表现,很大程度上是因为它是多模态的,在文本处理方面表现突出,而且模型规模又比别的小。比如 DeepSeek 虽然更大,但在文本能力上跟 Maverick 差不多,而在图像和多模态方面,只有 Maverick 具备这些能力,别的模型还不行。

这一切的背后,其实都源于我们完成了那个巨大模型的预训练,现在正在进行后续训练。但真正让我们获得实效的其实是蒸馏过程,简直就像是魔法一样。你可以做到几乎保留原模型 90% 到 95% 的能力,体量却缩小到原本的 1/20。这样成本更低、效率更高,更适合实际应用。问题是,如何让没有足够资源和技术积累的人也能用上这套东西?因为目前全球范围内,能做到这类蒸馏工作的实验室还非常有限。但如果我们能把你的愿景落地,让大多数开发者都能方便地访问这些工具,不仅限于从单一模型蒸馏,还能在未来逐步实现跨模型的知识组合和灵活调用,那将会是非常酷的一件事。

Satya Nadala:完全同意。所以接下来我们要解决的问题包括:如果你同时从多个模型中提取知识,那你如何评估并确认蒸馏后的模型质量?这方面就是我们可以在工具和基础设施层面上发力的地方,目的就是降低灵活性使用的门槛。

好消息是,这件事其实已经开始起步了。已经有案例证明这条路可以跑通,问题只是能不能把整个门槛降得更低一些。另外还有一个挑战是响应速度。比如我现在用一个模型做微调,可刚调好就有新的样本数据出来了,我必须快速切换到新样本。如果我们不能保持敏捷,就会被快速变化的技术节奏甩在后面。

Mark Zuckerberg:此外,开发者们也需要不同形式的产品形态。举个例子,Llama 4 之所以设计成每个专家模块 170 亿参数的结构,是因为 Meta 这边的基础计算单元是 H100 显卡。我们希望能在这种硬件上运行得尽可能高效。但你会发现,有些其他开源模型虽然性能不错,但由于模型规模的原因,在推理阶段反而不够友好,可能更适合别的硬件架构。我们主要是面向服务器端生产环境优化的,但很多开源社区用户其实想要更轻量级的模型。比如最受大家欢迎的 Llama 3 就是 8B 版本,所以我们也会考虑推出更小的版本。

我之前也提到了这点。我们内部称之为“小 Llama”,至于最终会不会发布还有待观察。但关键是,只要能把大模型中的智能抽取出来,并按需蒸馏成适合笔记本、手机或者其他设备运行的形态,我觉得这就是一件非常重要的事情。哪怕我自己都说不清楚到底有多重要,但我就是相信它的价值。

Satya Nadala:我明白。我知道你们在这方面一直积极推进。也深深为此感到高兴。如果我们能进一步走向“混合模型”的时代,比如 MoE(混合专家)加上思维链模型,就可以通过灵活配置来调节延迟或推理时间,到时候我们将真正进入一个更加灵活和可控的 AI 发展阶段。我想这正是我们所有人的共同目标。

Mark Zuckerberg:赞成!既然谈到这里,我想我们可以用一个问题给今天的对话画上句号。当你看看眼下这一切,你最感到乐观的是什么?或者说,在接下来几年里,你最期待开发者们能做些什么?

Satya Nadala:这么说吧,我总是会想起鲍勃·迪伦的那句歌词:“你要么忙着出生,要么忙着死去。” 在当前这个时代,我们显然应该选择前者,努力让自己不断进化和成长。让我感到乐观的是,尽管存在种种限制,软件——尤其是以 AI 新形态呈现的软件——依然是我们手中最具可塑性的资源,是我们解决各类难题的关键工具。这给了我信心。我也认为,这应该成为我们所有人行动的号召:抓住机会深入参与其中,同时积极构建解决方案。

无论是企业 IT 系统里的需求积压,还是现实世界中尚未解决的难题,它们都需要全新的思路和方法。而我认为,这就是这项技术最大的价值所在。归根结底,这还是要落到开发者身上——只有他们才能毫无畏惧地冲在前面,把这些可能性变成现实。

Mark Zuckerberg:感谢 Satya,也感谢各位的到来。今天真是令人振奋的一天,我也将继续对大家未来共同构建的一切充满期待。

参考链接:

https://techcrunch.com/2025/04/29/metas-llamacon-was-all-about-undercutting-openai/

https://about.fb.com/news/2025/04/introducing-meta-ai-app-new-way-access-ai-assistant/

https://techcrunch.com/2025/04/29/meta-launches-a-standalone-ai-app-to-compete-with-chatgpt/

https://www.youtube.com/watch?v=FZ-RZ0dKO8o

声明:本文为 InfoQ 整理,不代表平台观点,未经许可禁止转载。