整理 | 华卫

昨日,GitHub 首席执行官 Thomas Dohmke 突然宣布,在担任首席执行官近四年后,他将辞去这一职位。在发给 GitHub 员工的告别信中,Dohmke 表示,他将在这家微软旗下的公司留任至今年年底,之后将离职,重新成为一名“创始人”,并在微软和 GitHub 之外寻求新的机遇。

此番人事变动发生之际,GitHub 在面向程序员的 AI 工具领域正面临着来自谷歌、Cursor 等公司日益激烈的竞争。不过,Dohmke 在信中写道:“GitHub 拥有超过 10 亿个代码库及分支,以及 1.5 亿多名开发者,如今的 GitHub 比以往任何时候都更加强大。我们看到,每年都有更多的开源项目涌现,贡献也日益增多。仅在过去一年,AI 相关项目的数量就翻了一番。而且,我们在各种规模的公司中的影响力,在市场上是无可匹敌的。”

GitHub 拉回微软总部运营,智能体工厂是愿景?

自 2018 年微软以 75 亿美元收购 GitHub 以来,GitHub 一直作为独立公司运营,拥有自己独立的首席执行官及其他高管。但从明年开始,GitHub 似乎将更全面地融入微软的组织架构。

据外媒报道,微软不会直接填补 GitHub 首席执行官这一职位空缺,GitHub 的管理层今后将更直接地向微软的 CoreAI 团队汇报工作。Dohmke 也在信中表示,“作为微软 CoreAI 部门的一部分,GitHub 及其领导团队将继续践行其使命,更多细节将在近期公布。”也就是说,GitHub 不再设有单一领导者或首席执行官。

鉴于微软在 GitHub Copilot 这类 AI 辅助编码工具上投入巨大,将 GitHub 更直接地纳入其 AI 体系在某种程度上似乎是合理的。此前 Dohmke 作为 GitHub 的 CEO,原本就向微软开发者部门总裁 Julia Liuson 汇报工作,而 Liuson 则向 CoreAI 部门负责人 Jay Parikh 汇报。但目前尚不清楚 Dohmke 的离职以及 CEO 职位的取消,是否会对 GitHub 的运营方式及其开发和维护的产品产生重大影响。

据了解,微软的 CoreAI 部门本身成立不久,仅几个月时间。今年 1 月,微软 CEO Satya Nadella 宣布成立这一部门,并在博客中写道:“归根结底,我们必须记住,我们内部的组织界限对客户和竞争对手而言都是毫无意义的。我们在下一阶段的成功将取决于拥有最好的 AI 平台、工具和基础设施。”

该团队由前 Meta 高管 Jay Parikh 领导,涵盖微软的平台与工具部门以及开发者部门团队,重点是为微软及其客户打造 AI 平台和工具,还将 Copilot 列为团队重点关注的领域之一。因此,“拓展 GitHub Copilot”早已是该部门的职责之一。

今年早些时候,Parikh 还在一次采访中阐述了对“AI 智能体工厂”的愿景,以及他如何说服微软开发者部门采用 AI 技术。他表示:“就像比尔·盖茨曾设想微软是一群软件开发人员开发大量软件的地方一样,我希望我们的平台能成为任何企业或组织都可借助的工具,将其转变为自己的智能体工厂。”

在任推出功能被开发者抱怨,Dohmke 自曝受限重重

事实上,Dohmke 已经是微软收购 GitHub 后的第二任首席执行官,在 2021 年底前首席执行官 Nat Friedman 离职后开始担任该职位,此前他担任的是 GitHub 的首席产品官。

2021 年 6 月,Friedman 带领 GitHub 和 OpenAI 联手推出了 Copilot。Dohmke 上任之后,开始不断对其进行迭代升级,新增了对多语言模型的支持,以及能在用户处理其他事务时在后台尝试完成自然语言请求的“代理”功能。在过去的一年里,Copilot 成为微软与 Anthropic、Google 和 OpenAI 合作推出的首个多模型解决方案。

据 Dohmke 最新披露,GitHub Copilot 的用户数量已达 2000 万,较三个月前的 1500 万有所增长,且这一数字包含付费用户和非付费用户。该业务上一次公布付费用户数据是在 2024 年第二季度,当时付费订阅用户仅为 130 万。

不过,Copilot 的发展过程中也伴随了一些问题。今年早些时候,Copilot 意外泄露了几家大公司的私有代码仓库。此外,最近的 Stack Overflow 调查显示,尽管 AI 辅助编码工具的使用率有所上升,但人们对其准确性的信任度可能正在下降。调查指出,这是因为这些工具给出的“解决方案看似正确,实则不然”,由此带来了额外的故障排查和调试工作。

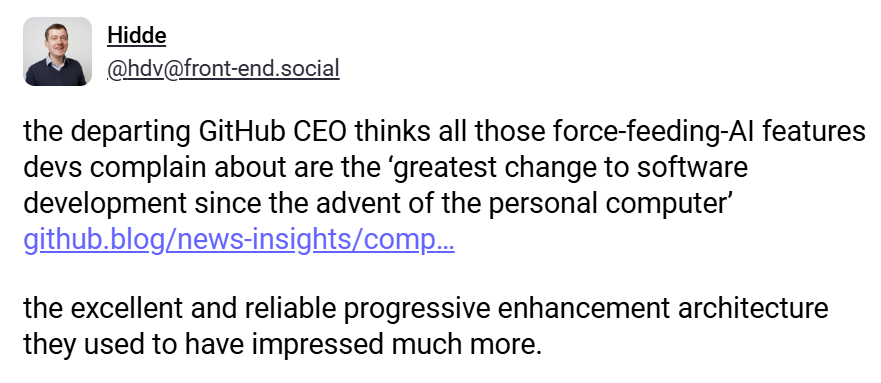

有网友认为,GitHub 过去采用的那种出色且可靠的渐进式增强架构,要让人印象深刻得多。现在的一些 AI 功能是强行推广的,被开发者们抱怨。并有用户认同其反馈,“这个网站在我的手机上几乎没法用了,频繁崩溃。几年前根本不是这样的。”

Dohmke 曾在一篇公布用户数的文章里表示,“衡量一家公司的真正标准,不在风口浪尖,而在承压时的韧性。即便面临重重限制,我们也证明了坚持就能赢。” 就此,Dohmke 在上周的一档播客中透露了其在领导 GitHub 期间所面临的各种“约束”。

首先,他提到了预算、员工数量方面的约束,并表示,不管是 10 人的初创公司、3000 人的 GitHub,还是 20 万人的微软,都得做取舍。苹果有句名言:“每一个‘是’的背后,都有 1000 个‘不’。”

接着,他直言称,“我们的待办清单永远列不完。”很多需求早在 AI 出现前就存在了 —— 用户反馈、希望在 GitHub Issues 或 Projects 里加某个功能,诸如此类。其实圈内有个笑话:每次收到新的用户反馈,往前翻几个月或几年,总会发现有人提过一模一样的想法。毕竟用户都是开发者,总会有人想到前人想过的点子或者提出要怎么改进。然后就会有人在 X 上骂:“GitHub 把这个设为默认选项,简直蠢死了”,另一批人却夸:“这是最明智的决定”。

最后,Dohmke 说道,“这些年,我们在 ‘选哪项创新跟进’、‘跟着别人做什么’、‘哪些事该合作而非自己做’之间反复权衡。Copilot 的发展也算顺利,虽然有过不顺的时候,有些战略决策没把我们带向正确的方向。”

重启创业之路,称“Agent 比人类会找 bug”

此外,Dohmke 在节目中讨论了 GitHub 以及 AI 的未来发展方向,并深入思考了行业竞争以及 GitHub 在未来软件开发领域的角色。

Dohmke 认为,AI 已成为不可逆的趋势。“过去 50 年,我们要处理的代码量呈指数级增长,未来还会继续增加,而人类本就不擅长应对指数级增长。未来 Agent 生成的代码质量会超过人类,因为它们能无限扩容 —— 人类没时间找的 bug,它们能找到。”

问题在于,我们信得过这些代码吗?Dohmke 对此表示,这就回到 GitHub 的初衷了。GitHub 本来就是为人类协作建的:我有个开源项目,你复制一份改一改,发个 “拉取请求”,我审核、提意见,觉得行就合并。这是人与人之间的质量控制。“这套流程也能用于人与 Agent 协作,但如果有上千个代理,就得重新设计了。这会是开发工具的核心竞争力:让 Agent 生成比人类多得多的代码,同时让人类保持掌控 —— 确保生产环境的代码(处理用户数据、账单这些)好用、优质、安全。未来的挑战不是 Agent 能写多少代码,而是我们敢把多少 Agent 生成的代码放进生产系统。”

因此,Dohmke 提出,未来会有两类开发者:一类用模型和 Agent 搭建、验证系统;另一类还是喜欢自己写代码,用 AI 处理那些不想做的事(写测试、文档),腾出时间做喜欢的工作。“核心是 8 小时怎么分配:发挥创造力、搞创新,还是只处理琐事。现在不管公司大小,多数开发者一天可能就 4 小时(甚至更少)在写代码,剩下的时间开会、回邮件、审别人的代码、更新服务器之类的。”

对于 Cursor、WindSurf 等诸多快速增长的竞品加入的行业格局,Dohmke 表示,现在做 AI 编程工具,必须支持多模型、有开发者公认的 “最佳” 模型、允许用户自带模型、在 IDE 里有代理模式,或者能把 Agent 部署到云端。“我们既能竞争,也能从这些公司推动整个软件生态增长中获益。”

如今 Dohmke 即将离职并重启创业之路,这或许会给微软的 AI 业务带来更多竞争。在告别信中,Dohmke 也宣布自己即将创业的消息。“经过这么长时间,我创业的初心开始牵动着我,因此我决定离开 GitHub,重新成为一名创始人。”

根据他在信中所说,“世界很快将见证数十亿开发者被数十亿 AI Agent 赋能,每个 AI Agent 都将人类的智慧印刻在软件的新淘金热中。”

参考链接:

https://github.blog/news-insights/company-news/goodbye-github/