8 月 22 日,聆心团队正式发布了三款“AI+心理”结合的重要产品:AI 心理测评系统、AI 双师互动心理课和聆心心育空间,并带来国内首个心理大模型 Emohaa 的技术升级。此举标志着聆心正式以校园为切入点,面向学生和老师群体“三位一体”提供综合心理健康服务,以此推动心理健康教育的普惠。

根据聆心智能 CEO 郑叔亮的介绍,AI 心理测评系统通过与大模型技术结合的“温柔”对话实现无感多模态测评,能够分析测评者的人格、情绪和行为等方面,以轻松的方式帮助用户完成自我发展评估。该系统还支持基于 DSM-5 标准和 M.I.N.I.工具的心理健康筛查,并为青少年提供涵盖人格气质、认知思维和社会支持等多维度的成长评估。与传统表单方式相比,它有效应对了“测不准、人手不足、维度单一和效果难评估”的痛点,以“量表+访谈+多模态”综合方法生成立体报告,实现“一生一策”的档案管理,协助教师高效、低负担地推进心理健康工作。

AI 双师互动心理课专为中小学生设计,旨在帮助其正确认识和预防心理问题,推动学校心理健康教育常态化。该课程具备四大特点:采用 AI 教师主讲与现场教师协作的模式,减轻教师备课与授课压力;实时捕捉课堂生成内容(如学生作品和互动),通过智能解析提升课堂体验;融入案例教学及专业心理技术如角色扮演、艺术疗愈等,以趣味活动促进学习;严格依据教育部心理健康指导纲要,围绕认识自我、情绪管理、人际交往、学习方法和生命教育五大模块设计课程,满足常态化教学需求。郑叔亮表示,AI 教师不仅代表新型课堂教学模式,还可延伸为 AI 助教和学伴,辅助教师教研与备课,陪伴学生日常学习。

作为聆心智能较早投入市场的产品,聆心心育空间已在全国百余所中小学(包括北京、深圳、长沙等地)落地,并获得积极反馈。该产品为学生提供情绪舒缓与放松功能,通过 AI 智能对话回应倾诉与求助,实现心灵陪伴;同时为教师及家长提供情绪实时分析与引导机制,借助心育平台的互联互通,实现危机动态监测与预警,帮助教师全面掌握学生心理状态。

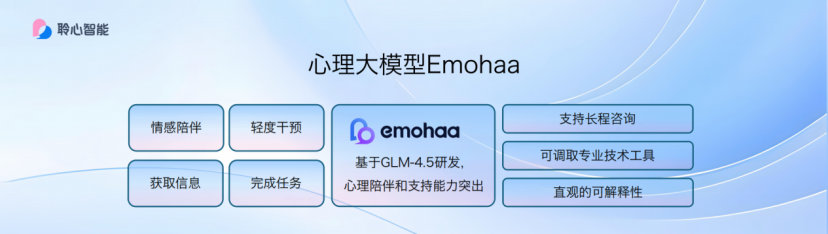

上述产品的技术支撑则来自于聆心自主研发的心理大模型 Emohaa 和智谱的 GLM-4.5 基座模型的再次升级。

据悉,最新升级的 Emohaa 具备包含情感陪伴、轻度干预、获取信息、完成任务四大类功能;同时还具备支持长程咨询、可调取专业技术工具、具备 CoT 技术(思维链)等技术亮点。目前,Emohaa 已经能够覆盖心理创伤、亲子教育、情绪困扰 、婚恋情感、家庭关系、学业压力、职场发展、个人成长、人际关系九大类心理话题,基本上涵盖了心理服务的常见场景,并积累了超 10 万个小时高质量、专业心理咨询数据。

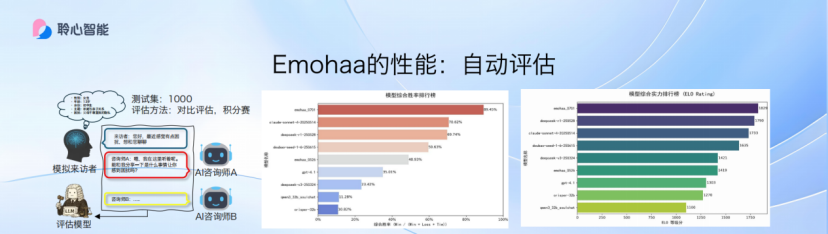

包括 ELO Rating 在内的评测数据显示,最新版本的 Emohaa 与全球范围内一流的开源模型对比时,在情感理解、情绪支持,心理咨询等多个维度均获得了最高评分。而面对心理老师和咨询团队的主观打分时,Emohaa 大模型的理性能力(含问题的理解、逻辑的分析、方案提供的解决)和情感体验能力(含共情、倾听、关怀等多个情感维度的交互)也受到了专业人士的一致认可。

AI+心理为什么值得关注

“伴随技术的发展,AI 将深入变革心理咨询、精神诊疗这一传统赛道;而大模型在情感智能方面的发展进步,有望推动教育平权和心理健康服务的平权,这将是一件非常具有社会意义的事情。”聆心智能创始人、首席科学家黄民烈说道。

聆心智能创始人、首席科学家黄民烈表示,心理健康是一件非常重要的事。

他从宏观形势上分析表示,中国正快速进入老龄化社会,人口负增长已成为明显趋势;经济形势同样面临挑战;消费方面也在降级,高端消费明显下滑,大家对大额支出更加谨慎;投资领域,除了大模型和人工智能,其他方向都显得艰难;就业方面,AI 的应用导致许多岗位直接消失。仅 2025 年前七个月,美国就因 AI 削减了超过一万个岗位,AI 已成为年度前五大裁员原因之一。科技行业已有 2.7 万个岗位被自动化替代,2025 年该行业裁员总数超过九万人。

他特别提到,现在很多年轻人,尤其是普通院校毕业生,选择宅在家、不找工作、不社交,这种状况背后隐藏着巨大的心理和社会问题。据预测,2020 至 2025 年间,全球将有 8500 万个工作岗位被机器取代,麦肯锡估计 2023 年自动化可能导致 4 亿至 8 亿岗位消失。“AI 技术的发展速度远超一般人的认知,我们必须认真思考这一问题。”

那么,哪些工作最不容易被 AI 替代?根据智谱大模型的归纳,农业设备操作员、重型卡车和公共汽车司机、职业教育教师等职业在未来五年内受 AI 威胁最小。从类型上看,实体操作与精细技术类、情感与人文关怀类、复杂决策与伦理类、创造力与突破创新类、高风险环境应变类等工作更难被替代。它们的共同点在于强调情感深度、具身认知、模糊决策和文化创造力。这说明,如果你的工作侧重于信息处理,很可能会被 AI 取代;而如果侧重于情感连接、责任担当和创造力,则更可能保留并发展出新的空间。

黄民烈表示,这也正是聆心智能关注“AI+心理”赛道的原因。

国民心理健康数据显示,中国约有 1.7 亿人患有精神疾病,处于心理亚健康的约有 7 亿人。连清华这样的高校都心理医生紧缺,普通院校和非重点高校的情况更加严重。中国心理从业人员与人口的比例约为 1:30 万,而美国为 1:3000,差距巨大。另一方面,心理服务难以标准化,目前仍处于早期发展阶段。聆心智能的实践表明,这一领域缺乏统一规范,每家机构都有不同的做法。但我们有几万名专业人员和 1.7 亿的实际需求,供需严重失衡。同时,随着银发经济到来,老龄化社会对心理服务提出了更高要求。

“综合考虑人口结构、经济形势和技术迭代,我们判断‘AI+心理健康’赛道将迎来黄金十年,也希望更多同行加入这一领域。虽然当前市场规模还不大——1.7 亿人有心理服务需求,但病耻感强、就医意愿低,变现并不容易。但我们相信,随着社会认知提升,小市场会逐渐壮大,AI 将深刻变革传统的心理咨询和精神科诊疗模式。”黄民烈说道。

大模型支持心理的关键

黄民烈介绍,人工智能本身经历了多个阶段的发展:第一代是基于规则的符号 AI;第二代是感知智能,如语音识别和图像处理;第三代则是以大模型为核心的认知智能。认知智能由清华张钹院士于 2016 年提出,注重数据、知识、算法和算力的融合,能完成理解、推理、规划与执行等高级任务。例如,AI 心理咨询师就是一个典型的认知智能应用,需深度理解用户、运用策略并提供有效疏导。

大模型的发展路径包括:预训练大模型阶段,通过阅读书籍、代码和解题增强知识;对齐与推理阶段,通过强化学习激活智能、关联知识;自我学习阶段,通过自博弈和反思实现进化;最高阶段是自我认知与意识智能,让机器能理解自身行为、进行情感互动。“智谱的 GLM 大模型正朝这一方向努力。”

从演进路径看,2010 年左右兴起感知智能,2017 年 Transformer 架构推动生成式智能爆发,2023 年智能体成为热点,AI 开始能自动执行代码和业务流程。未来,Physical AI 将进一步与物理世界融合,例如家庭场景中的机器人可实现送药、端水等照护行为。2025 年后,情感智能将成为关键方向,让机器真正理解人的情绪、思维和行为,实现更深层次的情感互动。

黄民烈表示,大模型技术为心理健康服务领域带来了重要机遇,主要体现在两个方面:教育平权与服务可及性。

目前,在北京、上海等发达城市,人们能够便捷使用先进的大模型,接触到优质的教育与心理服务资源,包括名校教师和心理专家。但在偏远地区和希望小学,孩子们很难获得同类服务。心理健康服务本身存在明显的资源分层:高端专家服务价格在 2000 至 4000 元,中级服务在 1000 至 2500 元,而初级服务虽相对可及,对农村和偏远地区人群仍属昂贵。大模型可在一定程度上推动心理健康服务的平权,即便无法完全替代人类顶尖专家,也能通过 AI 咨询师为资源薄弱群体提供较为可靠的支持。

回顾历史,早在 1966 年,MIT 就开发出对话系统 ELIZA,仅通过简单规则实现流畅交流。当时计算机诞生仅二十年,人工智能领域刚起步,这一尝试极具前瞻性。1971 年,斯坦福推出模拟偏执型精神分裂症患者的系统 PARRY,精神科医生仅能在 48%的情况下区分其与真实患者,识别率接近随机猜测。1972 年,在国际计算机通信大会上,ELIZA 与 PARRY 展开 AI 之间的对话,前者扮演治疗师,后者呈现偏执特征,显示出 AI 模拟人类对话的潜力。

近年来,生成式大模型在情感支持方面取得显著进展。例如谷歌 LaMDA 能生成自然对话甚至被研发人员认为具有“自我意识”;Inflection Pi 可实现个性化、朋辈般的深入交流;Character AI 则支持多角色与多风格对话模拟。自 2021 年起,聆心团队开发生成式大模型 Emohaa,融入心理咨询三阶段理论,结合人格、社会化属性与价值观,以实现更类人的对话过程。

构建用于心理支持的 AI 需重点建模三个关键变量:情绪、认知与行为,三者相互影响。

情绪涉及识别、理解与调控;认知关乎信息处理与运用;行为则强调将情绪与认知转化为有效社交互动。目前,大模型在情感理解与调配方面仍与人类存在差距——人类情感理解得分在 70-90 之间,GPT-4 则低于 50;情感调配人类可达 80-100 分,GPT-4 约 65 分。在心智理论(Theory of Mind)方面,人类平均 85 分,GPT-4o 为 79 分,这显示大模型已具备基础心智能力,但仍有提升空间。

大模型还可用于模拟来访者,辅助心理咨询培训。通过输入性别、年龄、人格特质、情境事件等信息,AI 能生成多样化的虚拟来访者,供咨询师学员进行对话练习,系统同时提供反馈与评估,帮助学员在真实执业前提升应对能力。

AI 为心理健康服务带来多方面变革:心理状态的评估与筛查已达到实用水平,可大规模推广至千万甚至亿级人口;AI 咨询师有望在未来 5 年达到初/中级水平;AI 还能用于培训与督导,辅助咨询师技能提升;此外,大模型可作为心理工作助手,帮助教师、班主任处理棘手学生案例,参与危机干预等环节。

然而,AI 在心理领域应用仍面临诸多挑战:心理问题具有高度复杂性、动态性和个体差异,需融合多维信息(如家庭背景、社会关系等)进行深度理解;认知行为改变需长期坚持与外部支持协同;仅依靠文本对话不足以全面理解用户状态,需整合学业、行为、社交等非文字信息,构建更全面的健康支持平台。

黄民烈表示,聆心的使命是让每个人无论身处何地都能获得可用的心理健康服务,包括推广用得起、7×24 小时在线的 AI 咨询师,建设私人心理空间系统,开展常态化心理体检与档案建立,以及开发 AI 双师心理课程,最终实现真正的心理健康服务平权。

“当前大模型的发展主要集中在机器智能(智商)维度,如执行指令、提升效率与创造力。情感智能则涉及社交、情感支持与陪伴能力。将两者结合,可打造高度个性化的超级 AI 助手——真正专属、懂用户、为个体需求全面定制的 AI 系统。我们相信,这样的未来并不遥远。”黄民烈说道。