Cursor 是当代 AI 编程工具极速崛起的典型代表。3 个月发布、仅 16 个月时间内用户数超 360,000,付费用户转化率极高,到 2025 年 6 月年度经常性收入(ARR)超过 5 亿美元。而这样一个爆款产品背后的操刀手是 4 个 2000 年左右出生的年轻人。

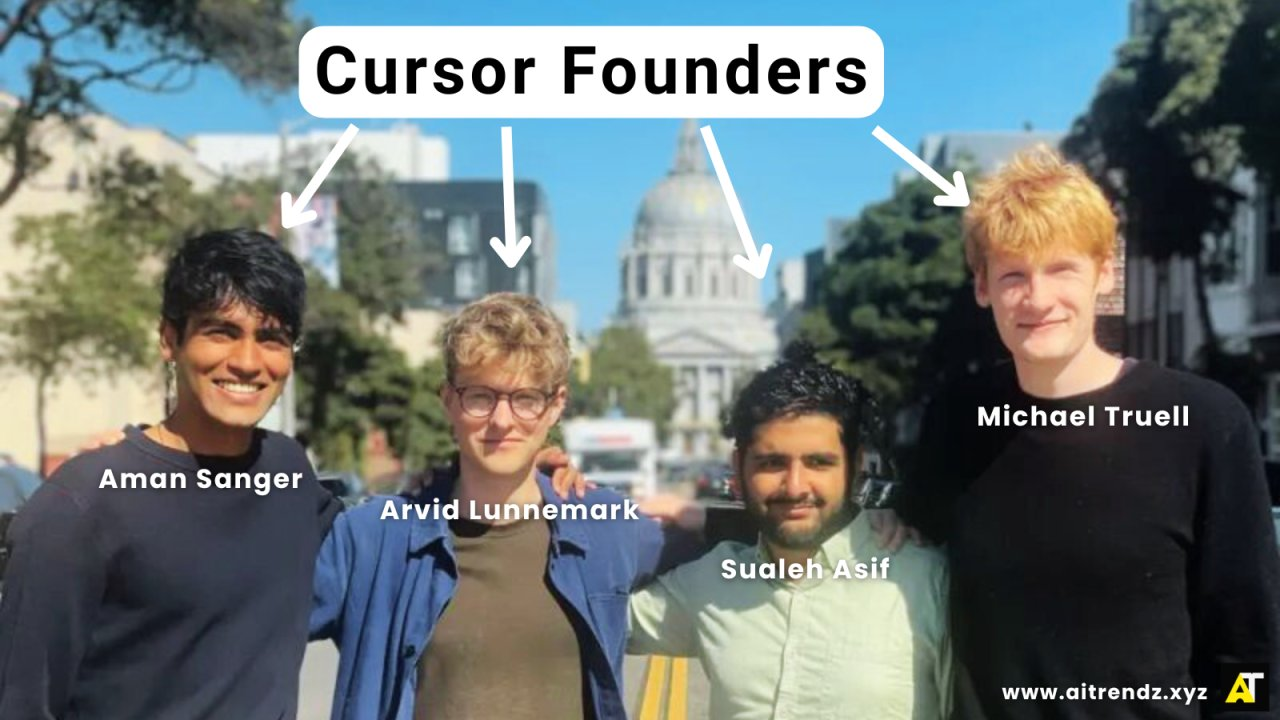

毕业于麻省理工学院的 Michael Truell、Sualeh Asif、Arvid Lunnemark 和 Aman Sanger,于 2022 年共同创立了 Anysphere 公司。去年时候,Anysphere 的员工规模约为 150 人,维持“精干型”团队结构。2000 年出生的 Michael Truell 曾反思早期在招聘中“太过强调名校传统背景”,后来意识到非传统背景人才往往贡献更大。

近日 Michael Truell 在 YC 的炉边谈话中,分享了 4 人多年来失败的项目所带来的经验教训,转型当中的各种细节考虑,并介绍了 Cursor 如何以坚定信念挑战 GitHub Copilot。

从手机小游戏、机器狗“练起”

主持人: 咱们先从你的创始人经历聊起吧。这事儿好像得从你中学时代读研究生论文的时候说起,对吧?

Michael:我很早就对创办公司感兴趣了,当然我这人兴趣很多。我最初是从接触编程开始,也在关注怎么创办商业项目。

我第一次接触编程是在一次寒假。那会儿,我跟我兄弟想开发一款热门手机游戏。我们刚开始毫无经验,所以跑去 Google,问搜索引擎怎么做游戏。我们听说得下个叫 xCode 的程序,照做之后马上被一大堆五颜六色、晦涩难懂的符号吞没了。当时的语言是 Objective-C,其实这语言现在也挺流行的。我兄弟被吓住,很快就放弃了,他现在也走上了完全不同的职业道路,大概就是画画那种。但我坚持了下来,买了本教材,最终开始做手机游戏。这就是我接触编程的起点。另外,我也喜欢关注技术论文和 YC 的消息,这些让我一路走来备受启发。

主持人: 我觉得最厉害的一点在于,你现在才 24 岁,却能在短时间内建立起这样一家庞大的公司。但这些并非一蹴而就的,你之前也酝酿了十多年,一直在参与各种项目的交付。而且你从高中起就参与过 AI 相关工作,能不能聊聊你最早参与的项目?

Michael:我挺幸运的,很早就接触到了编程,也很早就开始对 AI 产生兴趣,还遇到一些很棒的合作伙伴,大家一起做 AI 项目。我虽然是从手游起家的,但做着做着我发现自己其实并不擅长做游戏。

我的开发成果里最受欢迎的产品之一,其实就是那种最简单的手机小游戏、大家比着拿高分的那种,而且可以把结果分享给朋友。各位有意做初创的朋友真的可以试着从简单的东西做起。

我不会自己煞费苦心去自研游戏引擎。但不久之后,我跟一个朋友对打造机器狗有了兴趣,当时我们想:如果有个机器人能不靠编程就教它做事,那该多好啊,用户可以给它正、负面反馈,就像训练小狗一样,还可以教它玩捡球游戏。这个想法让我们很兴奋,但跟当初一样,我们不知道怎么开始。所以我们再次求助于 Google、钻研了很多难题,最终进入了学习遗传算法的领域。就这样慢慢探索,后来我们接触到了神经网络,因为当时有些人正尝试用遗传算法来进化神经网络。

接下来是强化学习,那时候还是 2015 年。没错,十年前大家就已经在认真探索 AI 这事了。

最后,我跟朋友造出了几台机器人,但在商业上没有任何实质性的进展。

不过整个过程还是挺有意思的,我们采用强化学习算法尝试提高数据处理效率,确保能更好地从极少数的数据点(几十个)及噪声数据中学习。毕竟我们要做的是机器狗,人的数据没法直接拿来用。但我们还是造了几个机器人,其中一个是台多轴机械臂,能打乒乓球。只要在上面安装正确的传感器并提供相应的正负反馈,就能教它抓住时机挥拍击球。后来还有 Kiwi Drive 机器人,我们试着让它沿直线前行。当时我们太青涩了,根本没听说过 Torch、TensorFlow 乃至其他现成的构建模块……或者说,我们连 Google 搜索都没用明白。

主持人:所以你们从零开始建立自己的神经网络吗?

Michael:是的。

主持人:在你十六、十七岁的时候?

Michael:问题在于,我们面对的是机器人,也就是微控制器,而微控制器的内存特别小,装不下任何标准机器学习库。因此,我们在工棚里实现了自研的微型神经网络库。其实当时我们根本不理解这些东西的内部工作原理,也不懂微积分,只是笨手笨脚地做了些重新实现。过程中确实学到了很多,但还有不少基础知识上的空白后面用了很多年才慢慢补齐。

“大家都不信,才是我们的机会”

主持人: 那咱们快进到 Anysphere 的创立吧。Sphere 是“球体”,而 Cursor“光标”完全不同。那时候你们刚从麻省理工毕业吧,大概是 2022 年。你们四个人最初是怎么选择研究方向的?

Michael:Cursor 的起源是在 2021 年。我跟联合创始人们一直对 AI 抱有兴趣,大家也都经历过自己的“自研机器狗”时光。其中一位联合创始人曾在 2021 年尝试开发一款跟谷歌竞争的机器狗,还训练过自己的对比模型。另一位创始人在学术界从事计算机视觉研究,还有人在谷歌公司做过推荐系统研究。但我们都会人工智能感兴趣。

到 2021 年,我们迎来了人生中的转折点:到底是投身学术界研究 AI,加入现有大型 AI 项目,还是说自己创业?

有两个时刻让我们非常兴奋:一是看到第一批 AI 产品问世,比如说 GitHub Copilot 就是典型,另一个是随着模型的发展,AI 似乎在未来会变得更好。2022 年,我们开始选择研究一个知识工作领域有关的想法并构建它,就像一个为期一个月的黑客马拉松,

主持人:你们为第一个想法收集了不少数据吧?

Michael:是的,我们想长期努力的第一个想法是机械工程。我们尝试为机械工程师们打造“副驾驶”,试着训练模型来预测 Solidworks 或者 Fusion 360 等 CAD 系统中的操作。我们选择这个是因为我们认为它很无聊、乏味而且缺乏竞争力。我们有点像在做纸上谈兵的 MBA 课程,毕竟我们都不是真正的机械工程师,当时的技术成果也支撑不起这样的需求。

主持人:但你们还是坚持了好几个月,抓取了所有数据并真的实现了自动补全功能。

Michael:是的,我们做了很多数据抓取工作,当时甚至打算从互联网上提取所有 CAD 模型。另外还有各种文件格式,我们尝试将其全部转换成规范格式。CAD 软件其实是一种非常奇特的软件分类,里面有各种不同的主流系统,而且彼此分散。很多 CAD 系统都在云端,没办法轻松导出文件,而且厂商也不希望数据外流,所以抓取工作还挺困难。

此外,当时用于建模的训练基础设施相当简陋,还涉及模型实验、如何在 CAD 系统中安装扩展程序等等,但很多工程软件压根不支持扩展程序。

实际上,当时我们还在做其他项目,我的两位联合创始人正在开发一套端到端加密消息系统,因为其中一个人有安全背景。这是一款类似 Signal 和 WhatsApp 这样的应用,只会加密消息正文,但不会隐藏是谁在什么时间对谁说了话。

主持人:那会已经到了 2022 年年中,就是说你们在这个想法上花了半年时间?那你们获得了多少用户?

Michael:这类项目基本都失败了,几乎没有吸引到用户。

主持人:你们是在什么时候意识到想法行不通的?是意识到不是自己不够努力,不是公司不行,而是方向错了?

Michael:不同的项目有不同的点。我们有两位联合创始人在消息系统的技术上面水平很高,但却是用糟糕的可扩展性换来的。他们尝试把产品卖给普通用户,效果不好;后来又接洽过企业用户,还是鲜有人问津。前后几个月时间里,我们一边在改善模型,一边也在思考自己对这些方向是不是真有兴趣,或者说是否还有让我们更兴奋的方向。

主持人: 所以有那么一刻,“我决定接受现实、承认自己过去的点子不行”,接着你们不断地迭代灵感再加排除,最终形成一套完整的方案?

Michael:是的,我们很早就受到了 Copilot 这类工具的启发,因此刻意回避去做 AI 和编程方面的工作。市场竞争实在太激烈了,当时是这样,现在更是。

主持人:2022 年,Github Copilot 的收入已经达到了约 1 亿美元。

Michael:对,但我觉得市场空间远不止于此。

主持人:你们觉得自己能比 Github Copilot 做得更好?

Michael:刚开始肯定不敢想,但当时我们很绝望,开始思考自己关心的是什么、目标是什么。我们发现大家关注的其实是编程的未来。根据我们的判断,未来五年内,整个编程流程都将彻底改变,所有软件开发都将有大模型的参与。

但当时在领域中工作的人还没有意识到这一点。他们也有自己的产品、也在改进,但没人想建立一个编程全面自动化的世界。其实直到现在也有人不信。可正是因为大家不信,我们才认为有机会、值得试试。

主持人:这个举动相当大胆了。你们对编程很感兴趣,所以哪怕市场上已经有 GitHub Copilot 这样的产品,你也仍然决定投身进去。

Michael:那时候我们没觉得这事很大胆,毕竟就一群朋友坐客厅里搞嘛。我们没想过要做成家大企业,刚开头的时候我们就是想做款小众工具,主要用于安全审查——比如做代码检测,或者是针对特定需求做点尝试。我们考虑过给量化分析师打造一个平台,或者专门针对量化研究员的一些原型。但一边做,Cursor 的雏形在我们头脑中的形象越清晰,最终被认定为是迈入 AI 的最佳方式。我们越来越兴奋,最终决定放手一搏。

3 个月发布,如何衡量各种细节

主持人:那时候是 2022 年底吧。从做决定开始,你们用了多长时间才发布首款产品?初版是什么样的?

Michael:还是花了点时间才完成开发,从第一行代码到实际发布,大概花了三个月时间。我们从零开始构建了编辑器,当然其中还是用了很多开源模块。虽然借用了不少开源组件,但我们的项目本身完全是从零开始构建的。当时我们搞了远程 SSH 版本和 Copilot 集成,因为我们自己还没做出自动补全这类功能,你必须构建自己的语言服务集成等。

我们大概是用了四周时间才做出一个可以作为日常使用的版本,又改了四周开始交给 beta 测试人员,再过了四周就发布了,当时它还非常粗糙,但感觉向公众开放不是什么大事。

主持人: 你从第一个版本中学到了什么?你们从零构建了一个代码编辑器。

Michael:你知道,有一段时间人们并不喜欢我们的产品,所以我们全身心投入其中,非常专注。但我们从中学到什么呢?我认为我们学到了 AI 的一些初始功能。

刚开始,我们只提供按键命令,编辑器会弹出一个类似万能遥控器的东西,用户下达指令后 AI 会自己想办法解决。我们做了很多权衡,比如是要像聊天回复那样的形式吗?给用户提供可以直接采用的代码建议?还是让它在用户的代码库中搜索并回答问题?

想想 2022 年底时的 AI 技术水平,我们意识到整个使用方式都要彻底颠覆。我们在初版开发当中熟悉了 AI 的早期功能,这些功能后来成为 Cursor 的核心部分。我们不断迭代,并把成果交付给用户。

我们学到的另一件事是,我们快速构建了一款功能完备的常规代码编辑器,还向其中添加了一些我们认为很棒的 AI 功能,但这一切距离面向成熟市场的成熟代码编辑器,还有很长的路要走。

毕竟 VS Code 开发了十二年,是最早的 TypeScript 项目之一,很多人在用。“我们可以创造一些东西,让它与其等同。”很快,我们发现事实并非如此,我们的精力最好还是集中到了 AI 上。AI 之于代码编辑器,就应该像 Chromium 渲染引擎之于浏览器。然后我们转向了基于 VS Code 构建。

主持人:你们还建立了自研模型,好像你们当时从 Codex 那获得了不少灵感?

Michael:是的,你知道我们在第一个想法的实现上花了很多时间。我们刚开始尝试帮助机械工程师利用 AI 提高生产力时,在进行首轮融资时,我们一开始就想拿点钱来进行模型训练,因为你无法使用现成的模型来引导,它们都没有很好地完成任务。

我们确实参考了 Codex 的原始论文,我们发现 Codex 是继 Github Copilot 之后的第一个自动补全模型,而且训练成本并不太高。哪怕是在 2022 年左右,人们都在说训练多烧钱,但根据我的计算结果——可能不太准确——训练成本大约就在 10 万美元左右。

后来在这次进军机械工程的过程中,我们已经完成了自己的训练。所以在开发 Cursor 的时候,我们就想尽可能务实、不要重复造轮子,因此一开始就没有再做这些了。但 2023 年期间,在产品调试过程中,这最终成为了一个非常关键的产品杠杆,尤其在扩大规模、有更多用户使用我们的产品时,我们也能够依托使用数据进一步改进产品。这实际上对增强我们公司实力非常重要。

主持人:2023 年时,你还不确定 Cursor 到底能不能成功吧?包括还在跟联合创始人争论,到底要不要转型。

Michael:从收入的角度讲,确实。2023 年那会收入确实在增长,但总的数字还是太小。我们在做事,但有时候想不明白下一步该干什么。以往大家可以跟受众多聊聊,听听他们的意见、确定优先级、再开发相应的解决方案。但现在情况不一样了,AI 编程是个前所未有的新领域,我们也没有那么多预算去做多方面尝试。

所以,很多事情都必须弄清楚,比如基于现在已有的工具你还能做什么?你可以列出很多东西,如果能够实现,它们会很有用。但弄清楚如何构建以及里面的细节,这一进程并不清晰。反正整个 2023 年,我们遇到过很多这类情况。我们没有完全听众早期用户的意见,如果单纯按他们的需求规划路线,那 Cursor 肯定跟现在有所不同。

我们有相当一部分用户群体,对于编程可以说是一无所知。我们讨论过,到底要不要专注服务这部分用户。另一部分用户则希望针对特定技术栈做优化,这会破坏 Cursor 的普适性,我们拒绝这样。

2023 年,我们做过很多早期原型设计,就像在迷宫里左冲右突。我们还思考除了构建软件之外,我们要不要自研更好的 API 模型、要不要让 AI 预测用户的下一项编辑操作、具体要怎么做到。

一个联创成了“网红”

主持人:你们的用户在 2023 年从零增长到了 100 万吧?第一个 100 万的目标可是需要时间的。

Michael:对,好像是 100 万多点,但大致差不多。

主持人:2024 年可是疯狂的一年。你们的用户在这一年实现了从百万到亿。能不能讲讲你们是怎么保持每周 10%的增长速度的?

Michael:复合增长率就是这么厉害,哪怕刚开始数字很小,但后面会迅速变大。我觉得推动 Cursor 增长的因素有这么几点。

首先这个市场很公平,只要把产品做好,就能立即在数字上得到体现。比如当我们让 Cursor 能识别代码库、预测用户下一步操作,当我们提高预测准确性和速度、让模型能在代码库中执行更复杂的操作时,每一步改进都推动了增长。我们一直都只是关注如何让产品变得更好。

复合增长率也始终在保持。其他很多市场不是这样,我认为我们处在一个终端用户偏好非常重要的市场,只要产品够好,人们就会关注并讨论,而且长时间保持热度。

主持人:那段时间好像发生了很多疯狂的变化,YC 在制定孵化名单时也经历了巨大转向,比如会关注申请人使用什么技术工具来构建应用。刚开始使用 Cursor 的比例可能只有个位数,但到 2024 年这个比例增长到了约 80%。Cursor 像野火一样在市场上迅速蔓延。

Michael:是的,进入了它们的推特推送。

主持人:你感觉采用率算高吗?这样的增长是怎么来的?

Michael:第一次推出编辑器时,我们试过在社交网络上做推广。一位联合创始人早在 2022 年我们研究一些注定失败的想法时,就在网上发帖,目的就是通过讨论 AI 话题先吸引粉丝。我到现在也不敢相信,人们居然能够跟进当时的几乎所有论文、参与几乎一切讨论,然后得到行业影响力人士的认可。

当时开源的模型是 Flan-T5,很多成果都用了这个模型,他们直接从我的联合创始人那里了解到这个模型的好处,只是看到了他在推特上发的帖子。

他属于比较小众的“名人”。有了人气之后,他开始帮产品做早期推广。比如刚上线时,我们会设立一份邀请名单来获取第一批用户,以为这对我们的起步很有帮助。但后来我们放弃了这种刻意营销,开始只专注产品本身,靠使用体验来做裂变传播。

我记得当时很多成员会说“伙计们,这个产品已经足够好了,把它先放一边,让我们只关注增长。”接下来,会有为期两个月的冲刺期。我们就是这样交替进行。

主持人: 到 2024 年,Cursor 的规模有多大了?公司的规模呢?

Michael:2023 年的时候公司规模还很小,只有我们四个联合创始人,不用雇人也可以。我们在招聘第一批员工时也走了些弯路,所以我们一开始都很有耐心,我们早期招聘的员工人数可能比实际应该招聘的要少,一直到 2023 年底,我们的员工也只有个位数。

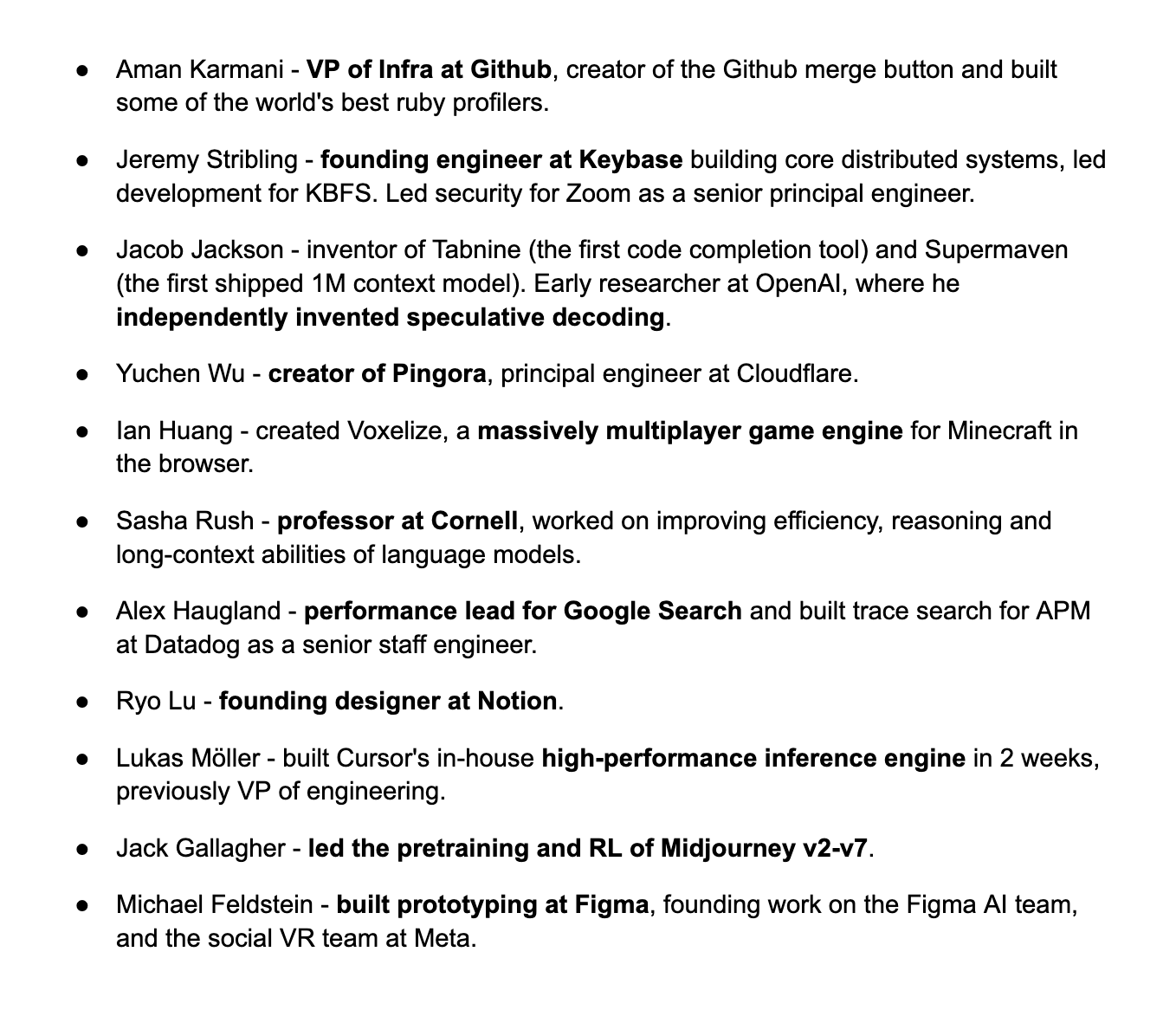

Cursor 早期团队的部分成员

编程未来:代码依然重要

主持人:这也太厉害了。那咱们换个话题,你怎么看待编程的未来发展?

Michael:2022 年那会儿我们正在开发 CAD 辅助系统,然后是早期代码相关的。我们开始在公司工作并招聘我们的第一批员工时,人们会用奇怪的眼神看我们,觉得我们做的东西很“奇怪”。人们并不完全相信这是对时间的良好利用,也不相信人工智能将会带来大量优秀的应用。

2022 年底 ChatGPT 出来了,然后全世界都“醒悟”了。

有群人只专注根据产品的现有形态做优化。在我的社交圈和职场圈里,有人会说“你为什么还要研究 AGI 以外的东西?”“你当前做的一切很可能在未来一、两年内彻底消失”。未来几十年将会涌现大量极具价值的东西,AI 将是变革性的技术,其影响力可能超越最近几个世纪以来的任何技术革命。但这需要几十年的酝酿,需要整个行业的共同努力,逐步实现各个细分能力的突破,才能最终改变软件开发等知识工作领域。

短期内,对于我们服务的专业工程师来说,代码依然重要。在这段漫长而混乱的过渡阶段,大家将逐渐习惯跟 AI 打交道。AI 会越来越像一位同事,也可能会成为极其先进的编译器,开始隐藏一些代码,你必须读懂其中的逻辑,然后审查和修改。

主持人:那你觉得未来哪些技能仍有价值?大家应该继续学习哪些技能,又该放弃哪些技能?

Michael: 我觉得编程类似于数学,是一种很好的通识教育,我觉得它不会彻底消失。我认为现在学习计算机科学还可以培养很多实用技能。通常当人们进入充满活力的行业时,他们在学校学习的具体内容并不是特别重要,更重要的是在过程中获得的学习能力,这一点是不会改变的。

主持人:对于年轻的观众们,你有什么建议?如果他们从现在起,想要成为三年前的你,那他们到底应该怎么做?

Michael:我觉得最重要的是做自己感兴趣的事,而且要跟其他人一起做。我想对于还没离开学校的年轻人来说,很多东西都能激发兴趣、投身尝试。无论怎么选择,我们都会在过程中积累到一些东西。所以,就是朝着兴趣进发。

原文链接: