中国模型出海提速之时,腾讯混元 3D 已经率先把世界拉进了它的三维宇宙。

11 月 26 日,混元 3D 创作引擎发布国际版,API 上线腾讯云国际站; 与此同时,开源版混元 3D 的全球下载量也突破 300 万。产品出海与模型开源两条路径同时推进,混元 3D 正加速进入全球开发者视野,一条属于腾讯的 AI 战略路线也随之显形。

为什么是腾讯?为什么是今年?为什么是 3D?

腾讯的独特之处在于,它既不是英伟达式的算力公司,也不是 Adobe 那样的工具公司,而是同时拥有 需求端(互动游戏、地图导航、AR、VR 及云端业务的海量 3D 需求)、技术端(混元大模型的多模态能力成熟遇到了 3D 生成技术快速增长期)、生态端(微信、QQ、腾讯云构成的覆盖 C 端和 B 端的分发网络)的复合型科技公司 。

这种“业务—技术—生态”三位一体的能力,使其在 3D 生成的商业化落地中具备更强的场景穿透力与网络效应。

从“工厂车间”开始,混元 3D 在腾讯游戏内部的落地

传统 3D 行业,“贵、慢、难”几乎是所有团队的共识,这个问题在游戏领域尤其尖锐。

网上数据显示,美术成本在游戏研发中通常占 50%–80%,而 3D 制作又是其中最重的一块:一个 3D 角色模型成本往往在几万元到近百万元,制作周期从几天到数周甚至数月不等,复杂场景的资产制作周期更是长得惊人,一款顶尖 3D 游戏在 3D 研发上的投入可以高达数亿美元。大制作游戏更是对细节是精益求精、容不得差,如果生成模型在某个小细节上偏了一点,玩家发现了就可能影响游戏口碑,高精度几何与纹理因此成为整个行业最昂贵、人力最密集的环节。

这种困局直接导致行业两极分化:大厂靠海量人力堆出高精度资产,中小团队和独立开发者只能在“低成本、低质量”中打转,无数好创意因“做不起 3D 资产”夭折。

因此,3D 生成已经逐渐成为游戏行业的一个刚需。

“游戏的工业化生产管线远比大众想象的复杂”,腾讯混元 3D 负责人郭春超指出。传统 3D 建模流程环环相扣:原画定稿后,建模师先建高模雕刻,再拓扑成低模,接着展开 UV、烘焙纹理、绑定骨骼,每一步都依赖人工经验。但这些都可以用 3D 大模型去提效、提质。

腾讯没有试图用“一键生成”的噱头颠覆生产方式,而是拆成两条技术主线:

一条面向 3D 资产本身,提升批量产出效率;

一条面向世界模型,解决场景级搭建问题。

先说前者。

目前腾讯内部数十个游戏项目已接入该系统试验落地。《元梦之星》是其中的代表性案例之一,其 UGC 编辑器接入了混元 3D。玩家只需输入一句描述,例如“一个海盗主题的木桶道具”,几秒钟后,一件可直接编辑的 3D 资产就跳到了屏幕上,极大地帮助玩家减轻了建模负担、提升 UGC 创作者的地图创作效率。

更具代表性的是另一款零代码编辑器《轻游梦工坊》。传统游戏美术制作需原画、建模、动画等多岗位协作,而接入混元 3D 后,“做的人不再需要懂建模”,郭春超这样描述。一个新手可以借助《轻游梦工坊》成熟的预制模板与功能组件以及混元 3D 强大的美术资产生成能力,一周左右完成一款游戏。

在 2025 年轻游梦工坊全国游戏创作大赛中,约有四成参赛者没有任何游戏开发经验,却凭借编辑器及其内置的混元 3D 功能完成了可玩性与创意十足的优秀作品。不少创作者反馈称,编辑器内置的混元 3D 功能让他们能够在几分钟内完成建模,做到了“开箱即用”,生成的模型已自动绑定骨骼并制作好基础动画,可以直接在编辑器中使用,大大缩短了开发周期。

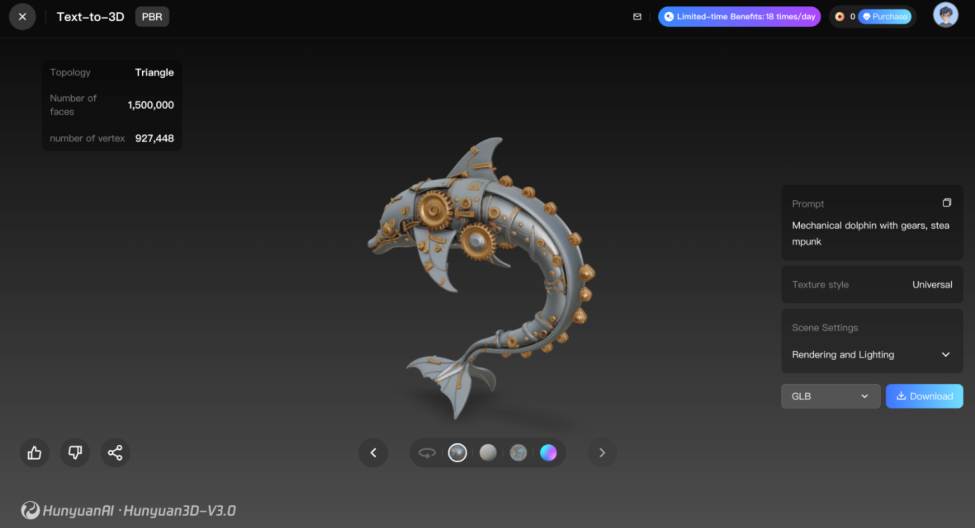

用混元 3D 制作的“带有齿轮的机械海豚,蒸汽朋克风”

混元 3D 的定位不是替代,而是分工重塑:让 AI 生成大部分可用的基础资产和原型,人类聚焦风格统一、细节打磨和最终决策。郭春超给过一个惊人的数据对比:“原本做一个轻量游戏道具,需要两天;现在用混元 3D 只需要 0.2 天,一天能做五个。”

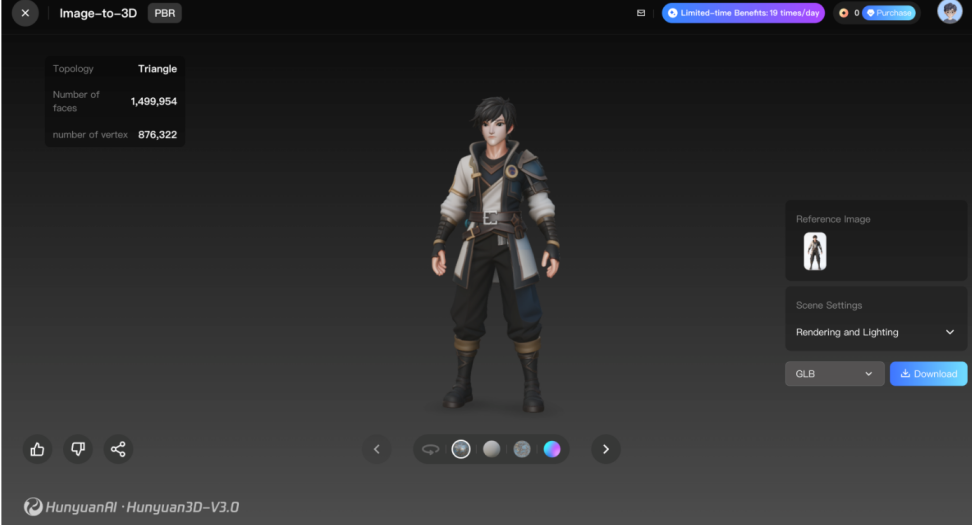

在混元 3D 上传多张图片,生成精准三维游戏角色

尽管如此,要完全进入 3D 游戏的高精度生产线,混元 3D 还要攻克 组件化生成、低多边形拓扑平衡 等难题。

如何理解组件化生成?比如把一把枪拆成枪托、枪管、弹匣,把一辆车拆成车门、灯组、底盘。拆得不对,美术无法编辑;拆得不稳,动画无法绑定;拆得不一致,生产线就断流。“真正的游戏资产不是一体成型,而是分组件生成便于复用,还要在细节精度和运行流畅度之间找平衡”。郭春超解释道。

低多边形拓扑平衡,则关系到一个 3D 模型“看起来够细致,同时在引擎里跑得动”。这一块传统算法靠人工反复调整,成本极高;而 AI 模型要想自动完成这一点,则必须在“还原细节”与“保持结构简洁”之间找到动态平衡。这一问题正是整个游戏工业化管线能否真正吃下 AI 产出的关键节点。

围绕不同用户,腾讯搭了两层平台:

(1)面向大众创作的「混元 3D AI 创作引擎平台」,目标是把门槛压到最低,让普通用户、大学生、策划都能快速产出可用模型;

(2)面向专业团队的「混元 3D Studio」,服务设计师、开发者和建模师,覆盖概念、几何、拓扑、纹理到骨骼动画的全流程,更强调结构正确、流程可控和资产可落地。

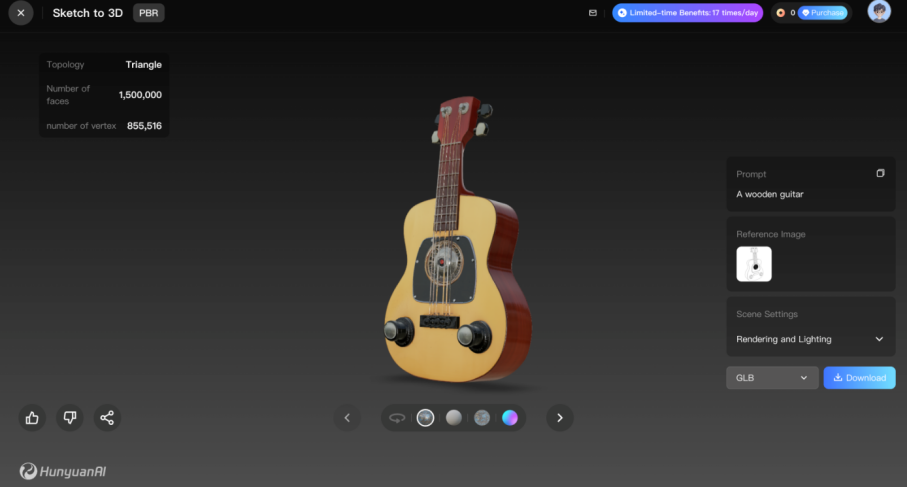

草图生 3D 功能:混元 3D 一张简笔画就能完成 3D 内容创作

再说后者。

如果说前一条路线解决的是“做东西”的问题,混元 3D 的另一条主线则指向 “生成世界”——通过世界模型,用一句文字或一张图片,在几分钟内生成一个可漫游的三维场景。

在腾讯的构想里,当输入一句并不起眼的提示词,比如“雨后黄昏的赛博城街巷”,几分钟后,一个可以自由移动视角、走进街角、看到灯牌厚度和地面反光的 3D 世界就会出现。它不再是 360°全景图或静态美术,而是一个“能走、能看、能互动”的空间。

世界模型竞争正进入白热化阶段。Google DeepMind、Meta、OpenAI、NVIDIA、特斯拉、World Labs 等团队都在加速推进:从视频生成到可漫游三维场景,再到物理一致性的环境模拟,试图让模型从“看见世界”迈向“理解并预测世界”——这是行业普遍认为通往通用智能(AGI)的关键路径。

在这一赛道上,各家巨头都有不同的切入口:

DeepMind 用长时序预测推动强化学习;

Meta 用 V-JEPA 2 探索物理理解与沉浸式交互;

OpenAI 以视频生成试探物体关系及物理变化的建模能力;

NVIDIA 聚焦物理 AI,将世界模型视为下一代仿真引擎;

Tesla 则把世界模型纳入自动驾驶体系,让系统从简单预测走向更完整的世界理解。

腾讯的路线并不相同。它不是从技术前沿反推应用,而是从自身庞大的三维业务需求反推技术路线——因此天然更接近大规模落地的一侧。

在 World 1.1 发布后,腾讯先解决的是最基础的问题:生成的世界能否稳定地“跑起来”。下一步,则集中攻克行业公认最难的一环——让世界在时间维度上保持一致,并具备基本的物理与因果逻辑。

这意味着:绕场景一圈,街灯亮度是否一致?推开的门是否仍然打开?从高台跳下,落点是否合理?这些在真实制作流程中需要大量人工复查的小细节,正是决定一个世界是否“能互动、能持续”的核心难点。

腾讯给出的解法是 World Play:一套把 2D 的稳定性与 3D 的空间多样性连接起来的交互模型,让 AI 不只是“看到世界”,而是能在其中执行任务。再往后,是面向更真实场景的世界模型 2.0,更准确的几何、更真实的材质,用于线上展会等对逼真度要求更高的场景。

与此同时,混元 3D 在海外也掀起了另一场浪潮——自 2024 年 11 月首代模型开源,2025 年 7 月世界模型 1.0 全面开放以来,累计下载量超过 300 万次

对腾讯来说,开源更像是一个生态选择。

“开源的核心是‘生态’,是与社区的双向奔赴”,郭春超说。一方面,通过开源促进整个 3D 领域的繁荣发展,让方法、工具更快迭代;另一方面,社区也会带来技术改进和产品需求反馈,指导下一阶段研发方向。

这一战略已收获显著成效,有人提交了纹理生成的改进建议,有人提出分组件、几何编辑等需求,促使腾讯在基础模型中兼容这些能力。

很多海外团队不等腾讯工具链更新,直接把模型部署在自己服务器上,用于快速搭建游戏地图、做玩法验证、生成 NPC、甚至搭建 VR 空间原型。

走出游戏工厂,混元 3D 的行业实验

混元 3D 的价值,已经明显超出了游戏行业。在越来越多的 B 端场景里,它开始被当作一种提升生产效率的基础能力使用,这些场景对 3D 生成的需求更直接,也更具规模。

目前,已有超过 150 家企业经由腾讯云接入混元 3D 模型,应用范围横跨游戏制作、电商展示、影视特效、广告营销、社交内容生成及 3D 打印等行业。其中既有 Unity 中国这样的实时 3D 引擎厂商,也有拓竹科技等消费级 3D 打印公司,以及 Liblib 等内容创作平台。

作为腾讯对外能力输出的主通道,腾讯云长期服务各行各业,这些客户都在向更高质量、更自动化的 3D 内容靠拢。“3D 大模型是我们最具竞争力、需求也最旺盛的能力之一。”郭春超说,“从商业化角度,我们认为 3D 是一个规模巨大且持续增长的市场。”

最先跑通商业闭环的,是 3D 打印。

静态模型可用度高,用户付费意愿明确,是最容易形成结果的场景。过去,想做一个可打印的个性化模型,要么依赖素材库,要么具备专业建模技能,门槛很高。接入混元 3D 后,用户一句自然语言或一张参考图,就能生成符合打印标准的三维模型,由厂商完成自动校验和支撑结构生成。对用户而言,相当于在 3D 打印机背后接入了一位“云端建模师”,建模门槛从专业技能降到了大众可用。

在这一带动下,消费级 3D 打印第一次出现了明确的“供给侧扩张”迹象。拓竹、创想三维等头部厂商接入后,用户开始从被动下载模型,转向主动创造模型。拓竹方面透露,MakerWorld 平台月调用量预计突破 10 万次;创想三维的 MakeNow 平台接入混元后,可以做到“给一张照片,五分钟生成 Q 版手办”。AI 生成正在把 3D 打印从工具,变成一种面向普通用户的创意载体。

广告和内容行业也在沿着同一方向移动。

游戏类广告需要大量 3D 素材,混元 3D 已能直接供给。未来随着 3D 世界模型成熟,它还可以服务旅游、文博、家居品牌等领域,让广告从“展示”变成“体验”。目前,基于卫星地图的 3D 生成已经有落地案例,一些海外电商平台也开始申请商用开源模型。

在设计领域,变化更直观。

全球首个 AI 设计助手 Lovart 选择混元 3D 作为核心 3D 引擎,使其从平面设计跨到高清 3D 内容。3D 不再是专业部门的技能,而是整个设计流程可直接调用的能力。

在电商场景中,商家上传一张商品实拍图即可生成可旋转、可缩放的 3D 模型,已有家居商家接入后实现了约 35% 的点击率提升。在教育与文博领域,文物和教具能够被快速转化为三维内容,整体制作成本约为传统流程的十分之一,为机构大规模开展数字化展示提供了可行路径。在珠宝等对细节要求较高的行业中,设计师通过自然语言或参考图即可在数分钟内生成可 360°查看、可用于设计评审的模型,显著缩短了前期建模周期。

在 自动驾驶和具身智能领域,混元 3D 则承担着补齐“仿真场景短缺”的重要角色。

AI 训练需要大量三维物体与场景,以缩短迭代周期、提高测试密度。自动驾驶对仿真环境依赖更强,开源 3D 模型已经被多家厂商使用,用于补充真实道路采集。

腾讯内部的具身智能实验室 Robotics Lab 是一个典型试验场:3D 生成 API 输送到实验室,实验室再将智能领域的需求反馈给研发团队,反向推动模型迭代。在对外合作中,做机械臂和人形机器人的公司几乎都对 3D 资产和世界模型有需求;自动驾驶侧,由于仿真平台相对通用,基本每家厂商都有类似诉求。

当然,世界级、场景级生成仍在前半程。距离自动驾驶仿真或 3A 游戏制作所需的严格品质,还有不小差距。目前真正达到要求的内容比例仍不足 10%。但方向已经明确:3D 正在成为一个跨行业、跨场景的基础能力,进入更多实际生产流程。

腾讯 AI 深层战略:不卷规模,卷生态壁垒

10 月初,国际大模型竞技场 LMArena 公布最新榜单,混元图像 3.0 在全球 26 个模型的盲测中登顶,拿下最佳综合文生图模型与最佳开源模型两项第一。面对全球用户的无提示投票,混元图像 3.0 超过了 Seedream 4 以及 Gemini 2.5 Flash Image Preview 等顶级选手,被认可为当前效果最好的开源生图模型。这意味着,腾讯已经在关键的多模态方向上达到全球领先。

腾讯把路线押在了更能形成壁垒的方向——场景与生态,而不只是规模竞速。

“我们的首要任务很明确:先把技术做到业界领先。质量、效果、可控性、速度、成本这些基础能力是一切的根基,当技术指标做到位,商业化往往是‘水到渠成’的事”,郭春超的表述,精准诠释了腾讯的 AI 战略。

混元 3D 是最能代表这套逻辑的产品。相较于其他大厂,腾讯的特点在于:

内部有游戏、内容、社交等多元场景,可以“以战养技”;

外部有云服务和开源体系,可以规模化输出;

技术上在几何、拓扑和渲染管线等 3D 关键环节已经积累多年。

财报中也能看到这一策略的影子。腾讯第三季度营收同比增长 15%,管理层把 AI 定义为“贯穿内部业务的基础能力”:从微信生态里的“元宝”,到嵌入会议、QQ、广告和游戏的智能功能,再到云服务的垂直解决方案,AI 正在从研发投入转向业务驱动力。

与此同时,腾讯保持着克制的资本开支。管理层反复强调,AI 投入的重点不是“堆规模”,而是“提效率”。混元 3D 的迭代路径也是如此:先满足内部需求,经真实业务验证后开源,再进入 3D 打印、广告、设计、自动驾驶等行业,从而以较低成本跑出较大价值。

尽管成绩斐然,但混元 3D 离“大规模可用”还有距离。而这些局限,恰恰揭示了 3D 创作行业的终极挑战,也让腾讯的领跑之路充满变数。

从技术维度看,质量、可控性和速度是三座大山,这也是 3D 生成与世界模型两条主线上共同的核心挑战。

生成质量方面,如何保证视觉效果高,避免畸形和纹理模糊;可控性方面如何保证生成结果符合用户需求;速度方面如何提高生成速度,进一步降低 GPU 算力消耗和成本?

郭春超的排序是:“先攻质量和可控,再攻加速和降本”。

可控性可以说其中最核心的痛点,复杂机械道具的拆件灵活性不足,AI 生成的往往是整体,单独编辑某个零件仍需手动调整;在对 3A 水准要求较高的项目中,模型进入正式生产前仍需较多人工调整。

对此,混元 3D 正从三个层面突破:

数据层面:扩充高质量多模态数据,并优化渲染管线;

模型架构层面:注入更丰富的条件信息,设计“分析—雕刻”式模型;

交互面:支持三视图、多模态输入,研发 3D Omni 模型,让用户可以通过拖动直接修改形态。

更深层的瓶颈则来自数据本身。“3D 数据已经成了行业瓶颈。”郭春超总结。

一方面是数量和质量受限,3D 资产多为人工建模生成,全球可用数据仅千万量级,远不及文本的百亿级规模。另一方面是处理门槛高,3D 模型不能直接喂给大模型,需经过预处理、格式转换等复杂工程步骤”,郭春超解释道。数据稀缺直接限制模型的泛化能力,导致 3D 生成效果不稳定,进一步影响落地场景的扩张——一个典型的“越用越缺”的循环。

而腾讯的解法是,一通过采买或收集开源 3D 资产扩充数据数量和质量。二探索更多模态的信息嵌入,减少对纯 3D 资产数量的依赖。

目前,3D 生成行业整体上仍处于早期阶段,郭春超用文生图类比:“3D AIGC 革命目前刚跨过第一阶段的门槛,真正的大规模革命还没开始——现在类似 Midjourney 时代,能满足部分场景,但距离‘高度复杂场景 + 极高可控性 + 任意组合’的第二阶段还有很大空间”。

商业化的考验同样存在。但腾讯并不急于求成:“在现在这个大模型 AI 的时代,Model as a Service 本身就是核心竞争力”,当技术领先性持续巩固,商业化的平衡点自然会出现。

这场暗战,腾讯已经领跑一步。而终局的胜负,取决于谁能更深刻地理解行业痛点,谁能更持续地构建生态壁垒——毕竟,技术会过时,场景会变迁,但生态的力量,才是最持久的竞争力。