本周,AI 搜索公司 Perplexity 推出了一款名为 Comet 的网页浏览器。这款浏览器整合了 Perplexity 自家的 AI 搜索工具和智能助手,旨在为用户提供更智能的浏览体验。目前,Comet 仅面向每月支付 200 美元的 Perplexity Max 高级用户开放,后续将逐步通过邀请制向更多用户推广。

在官方博客中,Perplexity 直言不讳地表示:Comet 的推出,就是要正面挑战市占率高达 66.6% 的 Google Chrome。而这次发布时间点也颇有意味——恰逢传言 OpenAI 即将发布自家 AI 浏览器,Perplexity 抢先出招,火药味十足。

但 Perplexity 的野心显然不止于此。他们不只是要与 Google 抢用户,更是要复制甚至超越 Google 的模式。

今年 3 月,美国司法部再次向 Google 施压,重申其在 2023 年 11 月提出的要求:强制 Google 出售 Chrome 浏览器,并终止默认搜索引擎绑定协议。Perplexity 随即公开表示,如果法院真的要求 Google 剥离 Chrome,他们愿意收购该浏览器。

到了 4 月,CEO Aravind Srinivas 又在一档播客中公开提到:打造自有浏览器,还有一个原因是——他们想获取用户在 Perplexity 应用之外的行为数据,从而投放更高质量的广告。这已经不只是搜索工具,更是围绕“用户数据”的全局博弈。

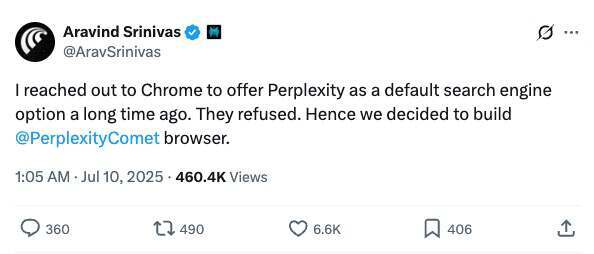

更有趣的是,Srinivas 最近又在 X(原推特)上补了一刀。他透露自己曾早早联系 Chrome,希望将 Perplexity 加入默认搜索引擎选项,却遭到 Google 拒绝。“所以我们决定自己造浏览器。”他说。

讽刺的是,Perplexity 自研的 Comet 浏览器,其底层架构依然是 Google 主导的开源项目 Chromium——也就是 Chrome 和 Microsoft Edge 的内核来源。

一位网友调侃道:“现在,基于 AI 的 Chromium 分支几乎跟 AI 版 VS Code 分支一样泛滥了。说不定哪天连 Linux 发行版都要开始 AI 化了。当前最热门的创业模式看起来就是:基于开源项目做分叉,添加付费功能,设上 paywall,然后开始赚钱。”

“我不要安全路线,我要正面刚巨头”

因为 Comet 的推出,Srinivas 近日又接受了一次深度访谈,期间他毫不掩饰地“嘲讽”了创业圈的“常规智慧”。

他提到,不少投资人(他没有点名,但话中有话)都劝他走“垂直方向”的路线,说这样风险更小,更容易在某个细分市场做大做强。比如做一个 AI 法律助手,哪怕做到年营收 10 亿美元,也不会引起 Google 这种巨头注意。

但 Srinivas 不买账。他直言:“那不是我梦想的样子。我想解决真正有挑战的问题,是那种能吸引顶尖工程师加入的问题。”他认为,很多垂直领域的问题早就“被解决得差不多了”,没有技术挑战,也不需要大模型,吸引不到一流人才。

他甚至直接讽刺了某些投资人的心态,认为他们只想做“安全”项目,小富即安,目光肤浅。

最终,只有一位真正认同他“横向做大、挑战 Google”思路的投资人站出来支持了他——那就是硅谷传奇、a16z 联合创始人马克·安德森(Marc Andreessen)。马克之所以支持,不是因为愿景,而是被 Perplexity 惊人的成本打动了——他们总共只花了 五万美元 就做出了现在的产品。

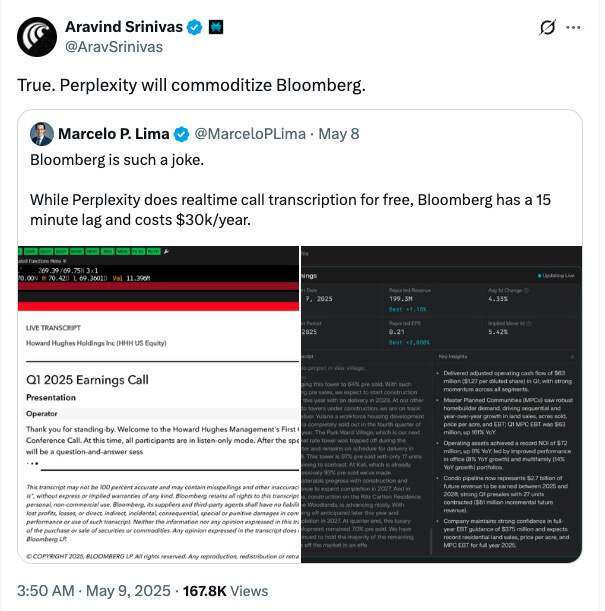

然而,Perplexity 的野心还远不止搜索。他们盯上了一个更大的目标:用 AI 终结 Bloomberg。

Aravind Srinivas 表示,像 Perplexity 这样的工具,本质是在帮用户做决策。而全球每天的决策总量,价值高达数十万亿美元,大多数集中在金融系统里——资金流动、汇率波动、债券交易等。

“如果 AI 能帮你高效研究、快速分析,哪怕只拿到这些决策价值的 1%,每天就是 100 亿美元。这个体量,已经远远超过 Google。Google 一年营收约 2000 亿美元,平均每天还不到 10 亿。”

从五万美元起步,到盯上数万亿美元的市场,Perplexity 正在用“空手套白狼”的套路,试图撬动金融巨头的蛋糕。值得一提的是,Aravind Srinivas 本人的背景,他在印度完成本科学习后,来到美国伯克利大学攻读博士学位,研究方向为 AI 深度学习,曾在 OpenAI 实习。

针对这位年轻创业者的野心与“幽默”,我们特地翻译了他这期播客访谈,希望能让读者一窥究竟。

5 万美元“借力打力”:Perplexity 创业新“套路”

Zain Kahn:我们先从一个大新闻开始——Perplexity 推出新浏览器 Comet。你能介绍一下它做什么?跟其他浏览器相比有什么不同?

Aravind Srinivas:是的,我认为自从 Chrome 大约在 2008 年发布之后,浏览器确实在性能上变得更快、更高效,内存使用方面也有优化。当然人们仍在抱怨它的内存消耗,但从根本上讲,除了“每个标签页是一个独立进程”之外,浏览器的创新几乎停滞了。

我们每天在浏览器里花费数小时使用的这个工具,其使用方式几十年来基本没变:仍然需要逐页点击链接,从一个网站复制内容再粘贴到另一个网站,手动上传文件,花大量时间做简单的数据清洗和转换、发送邮件、回复邀请、审批表单、筛选简历等。

尽管有了 AI,人们还是会手动在多个 AI 工具之间来回复制粘贴,一切都还停留在原来的方式。所以今天的 AI,本质上还只是“工具”。我们需要让 AI 迈入“工作流”和“流程自动化”的阶段。而很多日常流程,都是在浏览器上进行的。

所以我们思考:如果浏览器被重新构想,它不再只是另一个浏览器,而是成为一个“认知操作系统”呢?一个你所有思想和工作的瑞士军刀?

想象一下,AI 嵌入在浏览器的搜索栏(也就是浏览器的核心入口)、作为侧边栏助手伴随你浏览网页,它能自动理解屏幕内容,帮你填表、答疑;在新标签页里,你可以直接发出指令,比如:“帮我找在某家公司工作、拥有 5 年经验、毕业于 Stanford 的工程师,生成表格并发给 Hassan。”这些事情,AI 可以自主完成。即使失败,也能让你介入调整。而这一切都在浏览器环境中发生。

这就是我们正在用 Comet 打造的东西。我们称之为“以思想的速度浏览”,这是一个为你所有工作与生活服务的新操作系统。我们相信,这是第一次,AI 真正嵌入到了我们每日的生活中。

Zain Kahn:Replit 的 Amjad Masad 最近也说他非常看好浏览器的潜力与相关技术的发展。你自己对这个领域一直非常关注,你觉得这些技术真的已经成熟了吗?我们真的快看到它们在浏览器中落地了吗?

Aravind Srinivas:我完全相信浏览器会成为 AI 落地的关键平台,这也是我们决定亲自构建浏览器的原因。即使将来出现 AGI,你仍然需要一个能访问全部上下文、调用工具、掌控流程的界面。而浏览器恰好是最理想的承载体:既是前端也是后端,智能在云端运行,数据保留在本地,支持自动化各种重复任务。

相比其他形式,浏览器还有很多优势:用户登录状态已就绪,自带成熟安全模型,AI 可精准操作指定网页区域,同时用户仍保有控制权。这种“人机协作”模式,在浏览器里效果最佳。

更重要的是,浏览器无需用户重新学习。它是人们使用最久、最熟悉的工具,AI 浏览器则在保留熟悉界面的基础上,赋予了理解你、替你完成任务的能力,真正实现“交互界面升级为助理”。

举个例子,现在 AI 只需打开 Slack 标签页,就能读取你的消息、总结内容、帮你回复、设状态、请假,甚至接收 bug、创建工单并通知相关人,全程无需你手动操作。这才是 AI 成为个人助理的真正路径——而浏览器,就是那个入口。

Hassan Bhatti:我觉得你对“个人通用助手”的理解,其实就是以浏览器作为用户的核心交互界面,而语音、媒体、文字这些只是与浏览器交互的媒介,对吧?

Aravind Srinivas:只要你有一个移动端浏览器,能语音模式调用,向它发出指令,它就能为你办事。前提是它运行稳定,而这很难。要实现这个,需要两个核心组件:第一是模型本身要足够强大、能可靠推理;第二是编排机制,也就是能理解你的上下文和所用工具,代你行动,并在需要时向你提问澄清需求。

在我看来,第二部分——编排——是更难的。但一旦做好,且能跨平台,它就会像魔法一样。人们对 AI 的认知会从聊天工具转变为“工作执行器”。而 AI 真正能对 GDP 产生影响,也只有在它能替我们完成真实工作的前提下才可能。而我认为,浏览器并不是“充分条件”,而是“必要条件”。

Zain Kahn:今年“记忆”在 AI 领域是个热门话题。很多人有不同的看法:有人说这应该在应用层解决,比如 Perplexity、Gemini 或 ChatGPT;也有人说应该在操作系统层解决,比如 MacOS 或 iOS。你觉得浏览器可能成为存储用户长期记忆的理想场所吗?

Aravind Srinivas:我觉得是的,浏览器是最有潜力的一个平台。唯一比它更强的,大概就是 iOS 或 Android 操作系统,因为它们掌控了更多底层资源,能观察到你在移动设备上的大量操作行为,而这些浏览器可能看不到。

但从广度上来说,无论你在电脑上还是手机上,大多数的任务浏览器都能接触到,它远远超越了单纯的聊天交互。聊天工具只能勾勒出你是谁,但浏览器能了解你想做什么、怎么做事、平常买什么,从而真正接管和自动化你的工作流,并主动提供有价值的建议。比如你打开一个网站,AI 可以预测你感兴趣的内容,按需重排页面,屏蔽无关广告,只呈现有用信息,帮助你更高效完成任务。

这其实是在用户层面创造一种新的“生产力经济”,让人感觉 AI 真正理解自己,而不是被动刷内容或被广告操控。但这必须建立在“记忆”的基础上——只有 AI 拥有记忆,才能实现真正的主动智能。

Hassan Bhatti:从这个角度看,浏览器确实是绝佳的切入点。用户基数庞大,一旦掌握浏览器层,就能以“环境式”方式无缝服务用户,甚至在他们开口前就主动提供帮助。

Aravind Srinivas:正如 Larry Page 说的,AI 的终极形态是:在你说出口之前,就知道你想要什么。想象一下,打开一个新标签页,它已经预测了你的下一个任务,提前准备好流程或建议。那种“它懂我”的感觉,就像魔法一样。而且这种体验是个性化的,为每个人量身打造。

标签页的概念甚至可能被淘汰,你只需一个统一界面,它始终明白你的需求。如果有遗漏,你告诉它,它就完成任务。你可以关掉电脑,走人,或者在手机上继续,不再需要复杂操作。这才是真正的 AI 助理体验。关键挑战在于,把这些智能融入用户的上下文和工作流中,并以自然、愉悦的方式真正帮上忙。这很难。但如果能在某些具体场景里做到,就可能迈出打造“下一个 iPhone”的第一步。

Hassan Bhatti:这个想法我非常喜欢——标签页不再存在。因为如果代理能真正实现编排与执行,那你就不再需要传统的多标签界面,而是一个以任务为核心的界面,呈现当前要做什么、优先级是什么,然后你就可以顺着这个流程完成所有事情。这个 UI 和 UX 如果能够在后端实现正确逻辑,再为用户设计合适的交互体验,那将会非常惊艳。Perplexity 一直走在这波生成式 AI 浪潮的前沿。你们过去几年构建出了一个庞大的业务。最初是什么激发你专注于搜索,并创立 Perplexity 的?

Aravind Srinivas:这是一个你可以永远不断改进,直到彻底解决的问题。而且你会希望创建那些有着非常高上限,甚至是无限上限的公司。比如你做 AI for legal(法律行业 AI),你会想着服务前 10 或 20 家顶级律所,帮他们做辅助工作,可能是为律师助理配一个 co-pilot。但这类业务终究有一个天花板,能创造的价值是有限的。

你可能要采取亚马逊那种风格,跨行业拓展。但你会很快发现:这不是一个“横向平台”能解决的问题,它非常垂直化。亚马逊能做到,是因为它自己建了供应链和物流体系。所以我更倾向于瞄准那些非常大的潜在市场(TAM),具备极高增长上限,并且与 AGI 的发展路径紧密相关的方向。换句话说,AGI 的进步不会让你的产品变得过时,反而会让它变得更好。

这点在 Perplexity 上已经反复被验证:每次模型变强,产品反而更有能力发布新功能,比如 Deep Research 模式、Labs 功能,它们不仅能打破文字墙、给出答案,甚至能生成交互式图表、仪表板、流程图、多模态回答。现在我们甚至可以让浏览器自动在网页上完成任务,而不是仅仅给出一个答案。

我们能走到这一步,完全是因为一开始我们就选择了解决一个极难但具备广泛适用性的“横向问题”,否则每天醒来继续做这家公司真的毫无意义。如果你知道最终只是为了赚钱,那时间有限,你终究会觉得这不值得,不是一个超越自我的目标。

这也是我当初选择搜索的原因。它是一个 AI complete 的问题。AI 越强,产品越好。产品收集的数据越多,AI 就越强。这是一个数据飞轮和自我强化的正循环,它具备天然的可扩展性。

Hassan Bhatti:当然,这个市场的规模也极大。如果你真能重塑搜索体验,人人都在尝试某种程度上的“再做一次搜索”,那你就有机会成为赢家。你还记得最初在解决这个问题的过程中,什么时候第一次意识到 Perplexity 碰到了什么关键点,开始显现出产品模式了吗?

Aravind Srinivas:我们一开始其实在探索 LLM 如何革新搜索,做了很多垂直小功能,比如搜 Twitter、搜 GitHub、搜 LinkedIn。我们很享受这个过程,因为当时没有人想到可以把检索和摘要结合成那种方式——让 LLM 来写代码、跑 SQL、总结检索回来的内容,而且还能保持对话状态,可以引用上下文、深入提问。那种体验非常神奇,仿佛你能和任何数据库或网站对话。

现在这些概念都有了专有名词,比如 RAG(Retrieval-Augmented Generation)、工具调用,但我们做的时候这些概念都还没成型。后来我们就想到,既然我们已经能这样逐站做,为什么不直接做一个更通用的东西?

因为 Bitter Lesson 告诉我们:越可扩展的方案越有长期价值。所以我们决定把 Web 本身当作工具,自动去抓链接,选出最优内容,生成摘要并引用相关内容。我们本身有学术背景,相信 AI 不能胡说八道,它得有事实依据。而 Web 本身就是一个巨大的知识与真理来源。虽然不是所有内容都真实,但它至少是人类不断追求真理和知识的结晶。我们这个社会会逐渐聚合出有科学依据、普遍认可的事实。

构建一个基于事实、追求知识的 AI,是我们当时非常看重的方向。这也是我们最终做出 Perplexity 的原因。

当然,一开始很多人持怀疑态度。他们甚至跟我说,AI 最有趣的就是它“幻觉”(hallucinate),看它编段子很有趣,这些内容容易在 Twitter 上爆火。你发一张 AI 胡说八道的截图,大家会笑,会转发,这样才有“增长飞轮”。如果你做的是一个总是正确的产品,没人会传播,大家反而不信任你,最后还是回去用 Google。

所以你要么做一个像 Google 一样只讲事实的产品,要么做一个像 ChatGPT 一样可以自由“瞎编”的产品。你却选了一个中间地带,谁也不想要。

这就是我早期朋友和投资人对我的质疑。

但我始终相信,长期来看,AI 如果真的要有用,它就必须能有效利用 Web。而在 Web 上 orchestrate(编排)信息、提升推理与总结能力、保持对话能力,这些都会变得极其重要。即使短期不利,长期它是正确的方向。这也是我们做 Perplexity 的原因。

Hassan Bhatti:检索、搜索、整合、摘要信息,这些都是非常困难的挑战。Perplexity 在这方面做出的成绩确实令人惊叹。我也很好奇,你刚才提到一些投资人起初很怀疑。那你在融资过程中,尤其面对 Google 这种拥有 98% 市场份额的巨头,投资人是怎么看的?他们怎么会相信你能成功?

Aravind Srinivas:很多投资人(我不点名)总是推我走垂直路线。他们说:你去攻一个垂直市场吧,风险更小。你可以在一个细分市场里成为领导者,Google 不会在意一个做 AI 法律助手的产品。那种市场对 Google 来说太小了,就算你做到十亿美金营收,也不会影响 Google 的市值。你可以构建一个价值几十亿的公司,没人管你。

但我梦想的不是那样。我希望做的是难题,是能吸引一流工程师的问题。而你很难靠一个枯燥狭窄的垂直问题去吸引到最顶尖的人才。

这并不是说这些问题没有价值,而是说它们未必能带来那种“智力上的满足感”。我一开始就明白这一点。我听过很多 Larry Page 的讲座,他说早期创业公司要解决难题,因为只有这样才能吸引优秀人才。所以我从没打算丢掉这个原则。

当然,投资人会拿亚马逊、Yelp、Pinterest 等早期垂直模式的案例来说事,让我也选个垂直方向:做视觉搜索、做本地搜索、做健康医疗,甚至是药品网站,比如 GoodRX。这些网站卖药片,一年赚几亿美金。可是这些都是已被解决的问题。你用不上大模型,它们没啥挑战性,也没增长空间。

而且你深入想会发现:这些垂直公司本质上并不是围绕搜索建立的。

Pinterest 的价值在于让你收藏、关注、策展,它是个视觉探索平台,不是搜索引擎。Yelp 则是聚合他人评论和营业信息,它的核心价值在于让商户上传并维护数据。这些平台的“护城河”不是搜索,是社交、内容或数据运营。

理解这些之后我意识到,很多 VC 其实理解得很浅。

唯一一个真正劝我保持“横向”路线的是 Marc Andreessen。我很早就和他通话过,那是我们刚上线产品的时候。他用过之后问我,这产品成本多少。我说我们总共只花了五万美元(尽管我们融资 250 万美金)。他震惊了——那时候很多公司做 AI 模型融资都是几亿美元级别。我们 2022 年才刚起步,这在当时就是个非常罕见的案例。

然后我问他建议。他说:“搜索的关键在于分发,但我告诉你,不要害怕,继续横向构建。”

他说,Google 崛起时,很多投资人也想投“Google for X”,结果都失败了。要么被 Google 收购(比如一些旅游搜索引擎),要么被 Google 干掉(比如 Google Finance、Google Sports、Google Weather、Google Maps……)。所以要做横向,所有查询最终都会通过你流转,所有价值都会通过你创造,并且会出现规模效应。

那一刻我其实并不确定自己做得对,但能听到一位互联网 OG 给出的建议,对我很有帮助。

Hassan Bhatti:我很喜欢你对“横向 vs 垂直”的分析,这也是一种反主流的思路。毕竟你 2022 年创业时,大家都在追逐垂直化的成功案例,走那条路是更“主流”的选择。但你坚持走了另一条路,Perplexity 现在显然已经初步成功了,做出了优秀的搜索产品,现在还准备推出浏览器。

Zain Kahn:Perplexity 是很多人第一次真正感受到 AI “惊艳时刻”的重要产品之一,我想这并不是个有争议的说法。我现在也看到越来越多的大型产品,正在用类似 Perplexity 的方式去尝试。除了浏览器之外,另一个来自 Perplexity 的重大进展就是 Perplexity Labs。我看到你在推特上经常提到它,也看到很多用户在时间线上分享他们用 Labs 做的事情,比如自动处理表格、生成数据看板之类的。如果有听众没用过或者不了解 Perplexity Labs,你能简单介绍一下它吗?

Aravind Srinivas:当然可以。Perplexity Labs 实际上是 Perplexity 上的一种使用模式。在我们的搜索栏中,有三种模式:

第一种是“普通搜索模式”,可以快速提供简洁的答案。

第二种是“深度研究模式”,会花三到四分钟做更深入的调研,基本等于一篇研究报告。

第三种就是 Labs 模式,可能会花 10 到 15 分钟。

Labs 模式和前两种的不同在于:它不仅能做信息提取,还能帮你“生成”内容,比如直接帮你构建网站、生成仪表盘、做出分析图表、画出结构图、制作学习指南、幻灯片或演示文稿等等——这些都是基于网络信息进行的深入研究。

它还能写代码,并且提供你生成这些内容所用的全部资源,包括 HTML 文件、JavaScript 文件等,你可以下载到本地自行搭建。

这真的非常惊人。对我来说,AI 的价值在于:它能帮你完成多少小时的工作,而且几乎没有 bug。而现在,AI 正在逐步逼近这个目标。比如在 Labs 模式中,它就能帮你完成一到两个小时的真实工作,这比目前市面上其他产品都更像“智能体(agent)”。

而且老实说,等 Comet 出来以后,这种体验还会再上一个台阶。因为 Comet 可以真正使用浏览器,代替你在不同网站上执行操作,并将多个操作步骤串联起来。

我们现在最期待的,就是通过浏览器来获取你的个人上下文,然后围绕你的工作和生活构建“专属仪表盘”,帮助你优化自己的时间和流程——你可以设定提醒、设置更新,也可以把它当成一个任务管理器。这个任务管理器背后其实运行着多个 AI 进程,它们是并行、异步执行的。

这一切真的非常了不起,听上去就像一个完整的操作系统。我们就是想构建这样一个东西。

Zain Kahn:我想再追问一个相关问题。我看到你发过一些关于 Bloomberg 的推文,说你想构建一个能对标 Bloomberg 的产品。你团队里其他人也谈过这个方向。但我自己不在金融行业,也不是 Bloomberg 终端的用户。你能讲讲你看到的这个机会和问题吗?

Aravind Srinivas:这个机会其实非常明确。像 Perplexity 这样的工具,核心价值就是帮助人们做决策。

而全球每天正在发生的决策,其实涉及的金额是数十万亿美元,从 20 万亿到 100 万亿都有,难以精确计算。大部分资金都在金融市场里流动,比如跨国转账、货币兑换、市场波动、债券交易等等。

这些决策本身就价值数万亿,如果 AI 能帮你回答问题、做研究、完成分析师原本要花几个小时完成的任务,那 AI 就能大大提升你的决策效率。

假设 AI 能每天为你带来额外一万亿的决策价值,而你从中只收回 1% 的价值,那每天也就是 100 亿美元的价值。这已经远远超过了 Google 的水平了。Google 一年营收大约是 2000 亿美元,平均下来也不过每天不到 10 亿美元。

但如果 AI 原生的搜索 + 研究能力,能搭配浏览器上下文稳定运行,那么我相信 AI 会彻底吃掉整个金融研究市场。

目前这个领域的主力工具就是 Bloomberg Terminal。它的使用方式还停留在 MS-DOS 时代,界面陈旧,使用者依赖分析师对股票的点评、预测未来的市盈率、然后据此做决策,有点像一套“看分析师怎么说,然后自己去跟”。

虽然这套方式有一些合规性上的优势,比如平台是受监管的,你可以联系分析师、得到一些直接的服务。但如果 AI 的分析能力已经超越了人类分析师,那么这些优势还能剩下多少呢?几乎为零。

而且,你还能用更好的 UI 和 UX 来获得这些信息,而且是免费的,不用每年花 2 万美元买一套 Bloomberg。

我们可以把“Alpha”(超额收益)变成一个“可被普及的能力”,真正的 Alpha 就来自你是否能调动更多算力、提出更好的问题,比如使用 Labs 模式那样。

我们的目标,是让更多人能做出更好的金融决策、真正理解市场。金融市场是最难理解的东西之一。你去看 CNBC、订阅 Financial Times 或 Wall Street Journal,看了一堆付费内容,但结果往往是越来越困惑,没有任何实质性的“洞察”。我们希望通过像 Perplexity 这样的工具,彻底改变这一点。

Hassan Bhatti:我特别想问的一个问题是:随着这些大语言模型的发展,以及搜索产品(比如 Perplexity)的演进,的确会对网页流量造成一定程度的减少。你对这个问题怎么看?我也知道你们推出了出版商计划,可以聊聊你对整个问题的看法吗?

Aravind Srinivas:这正是我们想解决的问题。我们推出出版商计划,是希望支持内容创作者,因为我们非常认可他们为整个信息生态带来的价值,比如新闻报道等。

坦白说,如果 AI 想持续进步,就必须依赖最新、真实的信息来源。而这些内容的持续产出,前提是出版方能获得合理的经济回报。所以我们希望通过这个计划,把一部分收入回馈给他们,这就是它的核心理念。

现在整个行业正在变化。以前大家觉得 Google 是“好人”,不会抢流量,不会截内容。但最终他们也推出了 AI Overview 和 AI 模式,因为那确实是用户想要的体验。但不同的是,Google 不愿意和内容方分享收入,而 Perplexity 愿意。

我们希望,在我们成长的过程中,出版商也能和我们一起成长,早早参与到下一代信息工具中来。相比之下,那些已经拥有强大分发能力的平台,更多是在用自己的优势逼迫出版方妥协。我们不想这么做。

我们有一些“快问快答”,请你用二三十秒简单回答几个问题。

Q:你在启动 Perplexity 时最担心的事情是什么?

Aravind Srinivas:我最怕的就是没人关心它。这几乎是每一个创始人在推出新产品时都会有的恐惧:会有人在乎吗?会有人来用吗?我会不会看起来像个傻子?毕竟我放弃了稳定的研究岗位,全职来做这么一个产品。还融资了几百万美元,如果没人用,我得把钱退回去,这多尴尬。

当时我发第一条 Perplexity 推文的时候,手都是抖的。我根本不敢看别人怎么回复的,发完我就关了浏览器,转去看实时的查询流量。我一看到那些请求流进来,那个多巴胺水平……太疯狂了!

我们第一天大概只有四五千个查询,但我想,能有四五千人愿意上来试一试,已经很棒了。后来流量就不断增长,真的令人兴奋。

Q:你认为当下有抱负的年轻人应该学些什么?

Aravind Srinivas:我认为今天是“通才”的时代。这里说的“通才”并不是“样样通,样样松”的那种,而是要对细节有执念。

你要有自己对世界的理解,要有自己的视角和判断方式。这意味着你得对很多事深入思考、深入理解。不要光追着热点跑,不要随波逐流。

我年轻时也听过很多采访,那时别人说这些话我也觉得没意思,觉得他们说得轻松是因为他们已经成功了。但说实话,这些都是一直不变的真理。每次大家蜂拥追捧一样东西,最后真正有价值的,往往是被忽略的那个。

我当初开始做 Perplexity 的时候,最火的是加密货币。很多 VC 还建议我去做“AI+Crypto”,什么让 LLM 支持钱包之类的主意,他们都说得出来,但连我自己都听不懂。

我知道,真正具有长期价值的是“搜索”。不管是 Crypto、NFT,还是娱乐、Netflix,这些东西怎么变都无所谓,搜索知识的需求是永恒的。

Q:你如何激励自己?

Aravind Srinivas:我也会做很多普通人做的事情,比如看 Elon Musk 火箭失败的视频,这种我也会看。但最根本的动力,还是来自我自己经历过的困难。

我的人生历程本身就是最好的激励。我从印度一个下层中产家庭长大,那在美国的标准里可能连“中产”都算不上。一路读到 IIT,再拿到美国的博士 offer,进了 OpenAI 和 DeepMind 实习,然后创业、融资,现在每天跟 OpenAI 和 Google 正面竞争。

这一路走来让我有了面对各种挑战的信心。我不需要特别从外界找激励,我知道自己经历过什么,也知道自己为什么奋斗。当你处在低谷时,支撑你走下去的是对一件事的信仰 —— 你相信它值得。否则凭什么总是大公司赢?总得有人去打破这个局面。可现实是,大多数人做到公司估值 100 亿、200 亿时,就开始放松了,觉得自己“纸面财富”已经很多,开始想退守、想 IPO、想引入职业经理人、开始大量授权,慢慢就不再亲力亲为了。然后你的产品会被疯狂抄袭,最后连你原有的那点领先优势也保不住。你本来以为是在守住战果,结果反而什么都没了。

所以你必须不停地战斗,并且相信这件事值得去做。否则整个世界就只剩下“没有选择”的局面。如果我们不存在,微软就拥有 OpenAI 一半股权 —— OpenAI 都不能算真正的独立公司,它还是非营利机构。那还有谁?剩下的全是大厂。正因如此,我才觉得我们必须赢,而且这件事必须由我来完成。

参考链接: