2023 是“基础模型元年”,2024 开始讨论应用场景,那 2025 呢?

在《中国大模型落地应用研究报告 2025》的研究过程中,我们看到越来越多的大模型产品上线,但也看到一些产品的迅速下线;看到企业试点的速度在加快,但真正跑通业务闭环的仍属少数;也看到一些被寄予厚望的新能力,最终只是试用一周就沉寂。

热闹之后,大模型的应用,开始讲究落地这件事:备案数量在暴涨,C 端产品进入淘汰赛,B 端客户开始为效果买单…

在这一关键时间点,InfoQ 研究中心联合中欧 AI 与管理创新研究中心,正式发布《中国大模型落地应用研究报告 2025》,从驱动因素、C 端产品现状到 B 端落地现状,试图勾勒这场转折期里的完整图景。

而这篇文章,正是对这份报告的一个简要介绍。如果你想深入了解更多 B/C 端代表场景、合作模式和典型行业案例,欢迎点击链接,下载完整报告。

大模型应用为何进入“下半场”了还这么难?

过去很长一段时间,大模型技术迭代的速度几乎是每季度一次大更新——超大参数模型、MOE、推理成本下降、多模态登场、Agent 涌现,推理模型轮番登场,似乎一切都在变得更快。但当我们深入产业场景时,却发现另一个完全不同的节奏:企业用得上,却用不好;做了试点,却很难复制。

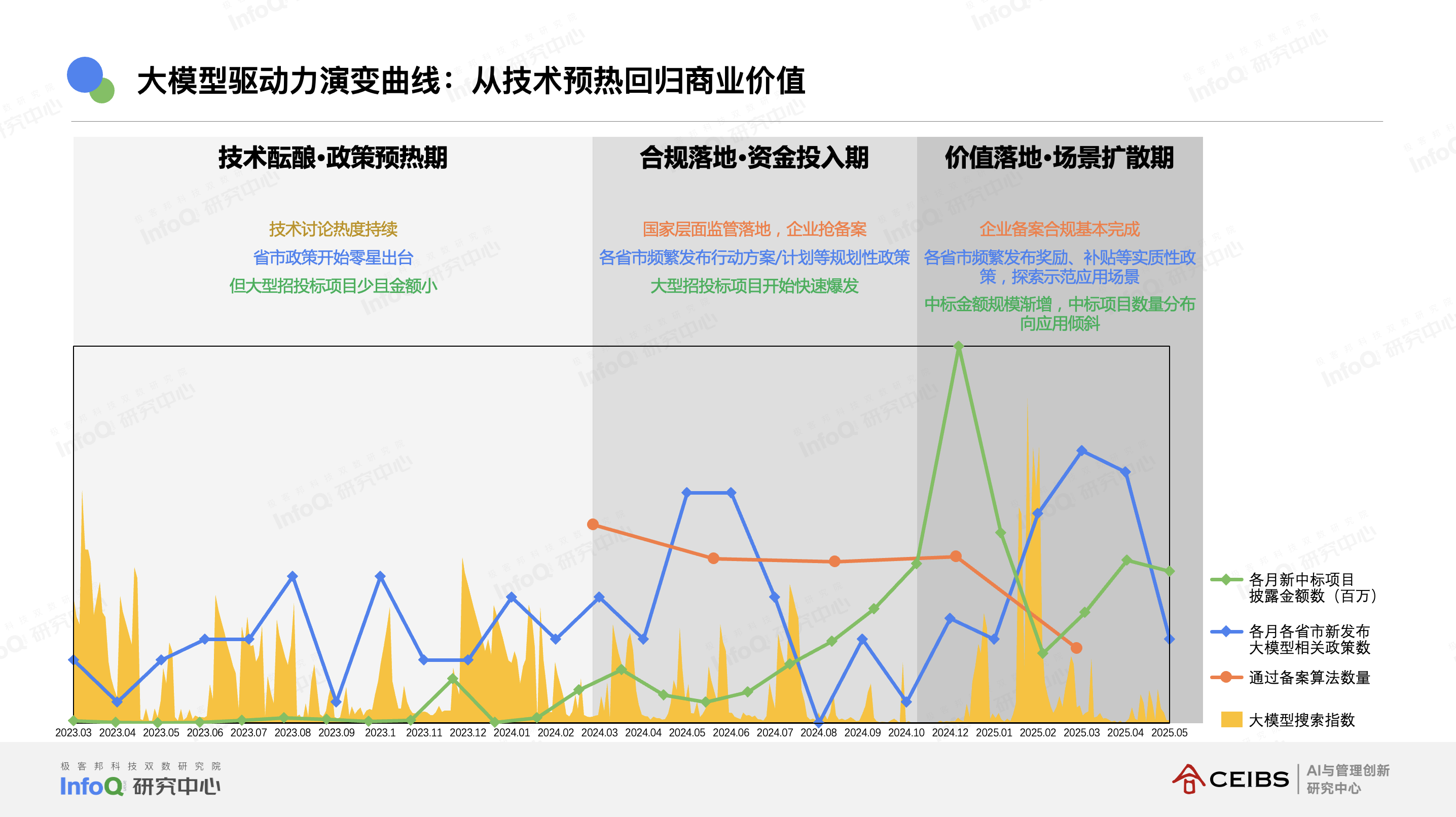

我们在报告中写到,无论是搜索指数、备案数量、行业布局,还是政府政策,都已经在推动行业迈入“下半场”。但下半场拼的,不再是谁算法更强,而是谁能让 AI 真正落入工作流、嵌入业务线、产生可持续的价值。这场真正的转折,已经开始。更多关于驱动因素和关键拐点的拆解,欢迎点击链接获取报告原文。

C 端大模型产品,留得下来的有多少?

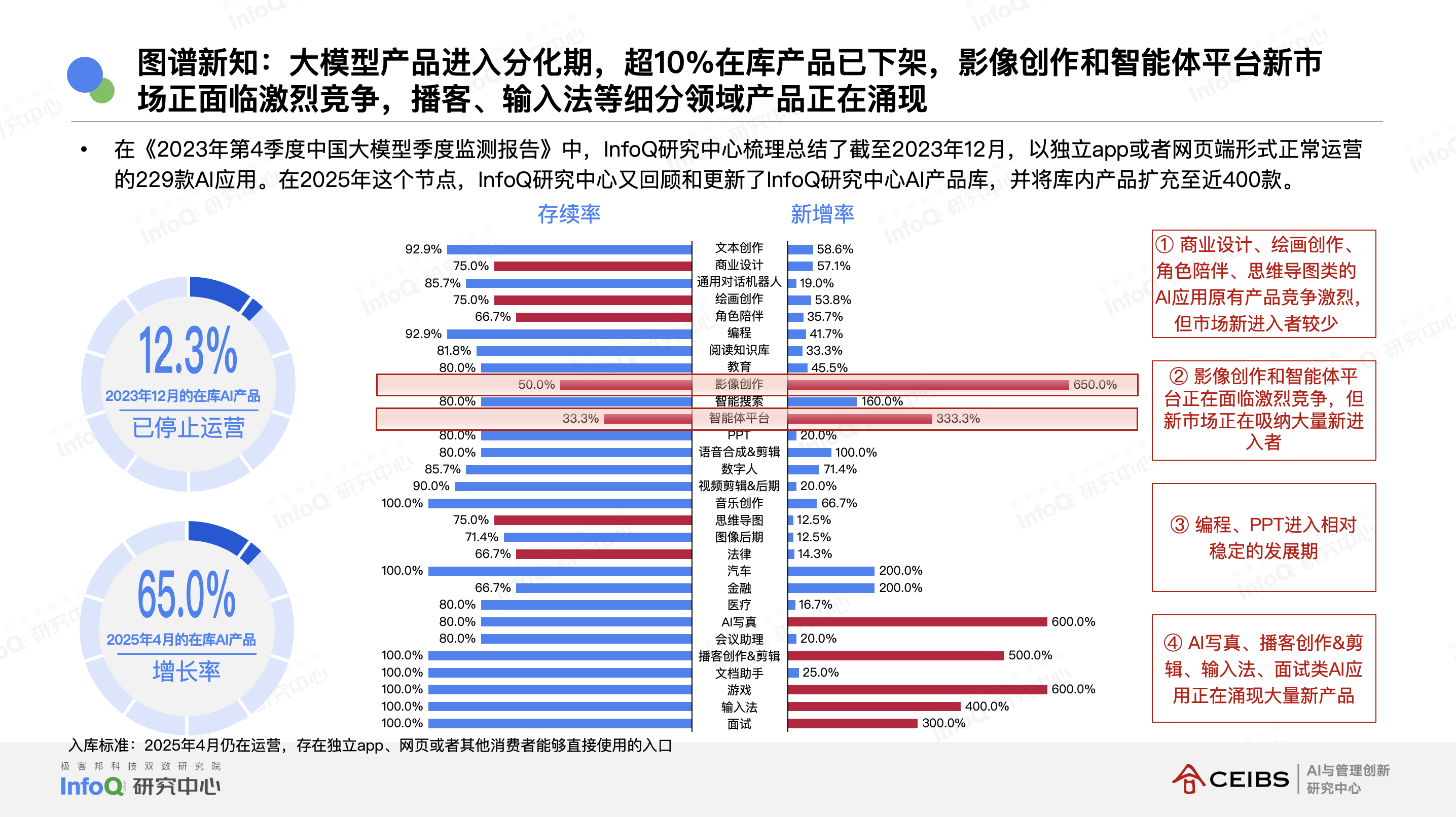

这一轮大模型热潮,几乎没有哪个赛道比 C 端更热闹。各类智能体、AI 绘图、写真生成、AI 输入法、AI 聊天应用争相上架,仅 2023 年 12 月,InfoQ 研究中心就记录了超 200 款大模型相关产品。

但现在回头看,会发现一个更现实的问题浮现出来了:上线之后,产品去哪了?

根据 InfoQ 研究中心的统计,同 2023 年 12 月的在库产品相比,已有 12.3%的 C 端大模型产品停止了运营。这仅仅是相对有声量的一部分产品,有更多的产品甚至还没有等到大范围宣传,就已悄然下架;有的依然保留在商店,但更新停滞;也有的虽然活跃,但用户使用频次逐步趋冷。

这意味着,C 端产品正在从“数量爆发”过渡到“生存淘汰”阶段。技术能跑通只是门槛,能跑出用户价值飞轮,才是胜负手。

在《中国大模型落地应用研究报告 2025》中,我们试图从新增/留存的双维度,去还原当前 C 端生态的真实格局,以及其中可能藏着的下一波机会窗口。如果你对 C 端大模型产品的各个赛道现状感兴趣,欢迎点击链接,获取完整报告原文。

B 端落地,为何总是“试点容易复制难”?

相较于 C 端的热闹大战,B 端的进展更像是一场“静悄悄的战斗”:项目确实在推进,系统确实在部署,但很多企业的反馈却是——“试点可以,规模化太难”。

也因此,我们在报告中注意到一些典型行业正在发生分化:有的行业已经开始让大模型深度嵌入到业务流程中,产生真实的决策辅助与效率提升;而有的行业,还停留在“做一个演示出来”的阶段。

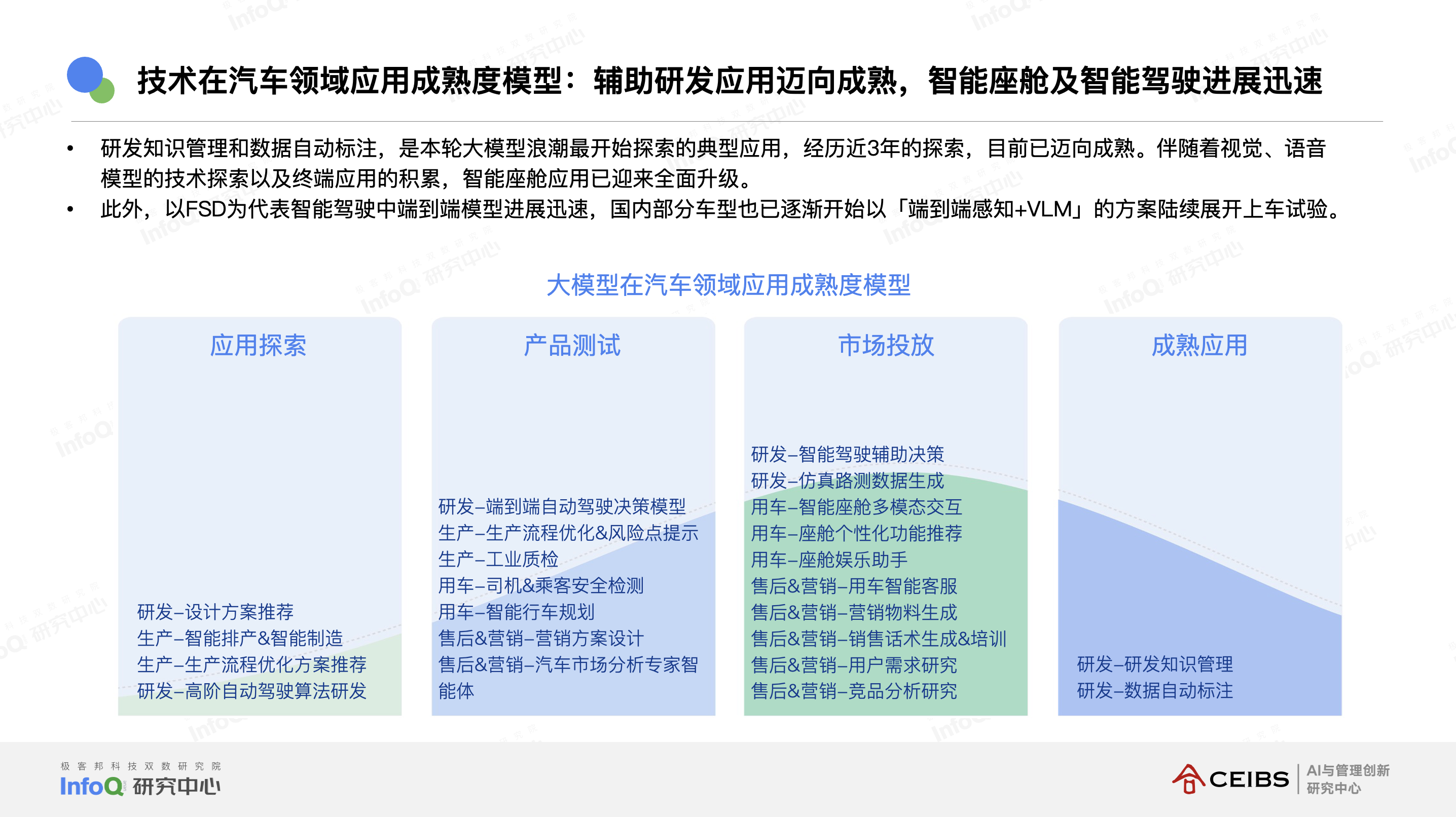

例如:金融行业的推进节奏明显领先,部分银行已将大模型嵌入信审、投研、客服等业务流程;汽车行业以售后、营销和用车场景为先导,研发与生产环节仍处于试点探索阶段;零售电商则聚焦于内容生成与客服提效,但普遍面临数据结构复杂、系统割裂的挑战;教育行业热情高涨,应用方向广泛,但整体仍处于“多点试验、尚未成体系”的状态。

因此《中国大模型落地应用研究报告 2025》分析了目前不同的行业现状,并从中挑选了金融、汽车、零售电商和教育进行重点分析。更多完整场景分析、合作模型与典型应用案例,欢迎下载完整版报告获取更多信息。

在大模型应用进入“下半场”的关键时刻,InfoQ 研究中心携手中欧 AI 与管理创新研究中心,共同打造的《中国大模型落地应用研究报告 2025》,为行业提供了全面而深入的视角。我们不仅聚焦技术迭代的宏观趋势,更深入探讨了 C 端与 B 端应用的真实现状与挑战,帮助你洞察大模型产业未来的发展路径。未来,中欧 AI 与管理创新研究中心和 InfoQ 研究中心将持续深入产学研共,为大家带来更多 AI 产业报告,帮助企业家理清趋势,找到方向。

如果你希望在纷繁复杂的市场中找到更清晰的方向,了解哪些产品和场景正逐渐成型,哪些合作模式更具潜力,不妨点击链接,下载完整报告,开启你的大模型落地之旅。

未来已来,机会与挑战并存。让我们一起,用更实用的视角,见证大模型如何真正走进商业与生活。