在数智化转型浪潮中,AI 技术已成为企业创新与效率提升的核心驱动力。国务院最新发布的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》指出,要“创造更加智能的工作方式,积极发挥人工智能在创造新岗位和赋能传统岗位方面的作用,探索人机协同的新型组织架构和管理模式”。

然而,不少企业发现,即便投入大量资源开展 AI 培训,员工结业后仍难以将所学转化为实际业务价值。

“培训时感觉什么都能做,回到岗位却不知从何下手”--这是许多企业 AI 赋能过程中面临的共同痛点。

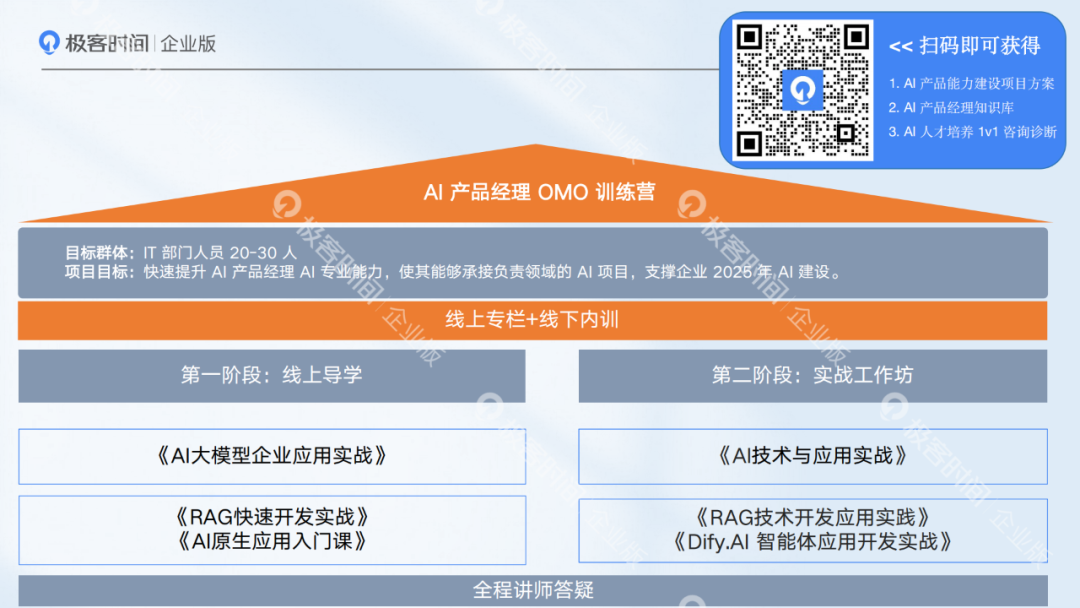

近期,我们与某国内领先的制造企业(以下简称“该企业”)合作,成功交付了一期 AI 产品经理 OMO 训练营,通过“线上+线下+实战”的混合式培养模式,不仅系统提升了 IT 部门产品经理的 AI 能力,更实现了培训结束即能承接实际 AI 项目的实际效果。

项目背景:30 +AI 项目需求与人才短缺的矛盾

该企业作为行业龙头,早已意识到 AI 技术对业务升级的战略意义。2025 年,其 IT 部门提出了 30 余个 AI 项目需求,覆盖智能客服、供应链优化、营销洞察、生产质检等多个核心场景。

然而,与旺盛的需求形成鲜明对比的是,内部具备 AI 产品能力的项目经理严重不足。现有产品经理大多缺乏 AI 项目经验,无法有效完成需求分析、技术选型、模型对接与项目落地。传统的外部培训又往往“授之以鱼而非渔”,无法针对企业特定场景深度赋能。

企业决策层清醒地认识到:必须建立一套自主化、体系化、可持续的 AI 产品经理培养机制,才能真正让 AI 技术在组织内部扎根生长。

解决方案:“训战结合”OMO 训练营,打破“学用”脱节困局

基于该企业的实际情况,我们为其量身定制了 AI 产品经理 OMO 训练营方案,核心思路是:

以业务场景为导向,以实战项目为牵引,以能力提升为目标。

培养模式设计:三阶段闭环,实现能力跃迁

第一阶段:线上导学+基础赋能 通过线上专栏课程,学员系统学习 AI 大模型基础、RAG 开发、AI 原生应用入门等核心知识,为线下集训打下基础。

第二阶段:线下集训+工作坊实战 集中进行线下授课,内容包括:AI 产品思维、RAG 技术开发、Dify 智能体搭建、大模型 API 应用等。由讲师结合多年实战经验,深入浅出讲解技术原理与落地方法。

第三阶段:项目实战+持续答疑 学员在培训期间直接承接企业真实 AI 项目,在讲师指导下完成从需求分析到原型开发的全流程,真正实现“学中做、做中学”。

课程内容体系:从认知到实操,覆盖 AI 产品全链路

训练营课程围绕“ AI 产品经理能力模型”展开。

主要包括三大模块:

AI 大模型应用与基础能力 涵盖 AIGC 工具使用,如:公文写作、Excel 数据分析、PPT 等高频办公场景,提升学员的 AI 基础应用能力。

AI 产品设计与思维重构 帮助学员建立 AI 时代的产品思维,学习如何用 AI 重构现有业务,完成竞品分析、需求管理、用户体验设计等关键任务。

AI 项目落地与开发实践 深入讲解 RAG 技术、智能体开发、API 集成等实战内容,并通过真实项目演练,让学员掌握 AI 项目从 0 到 1 的全过程。

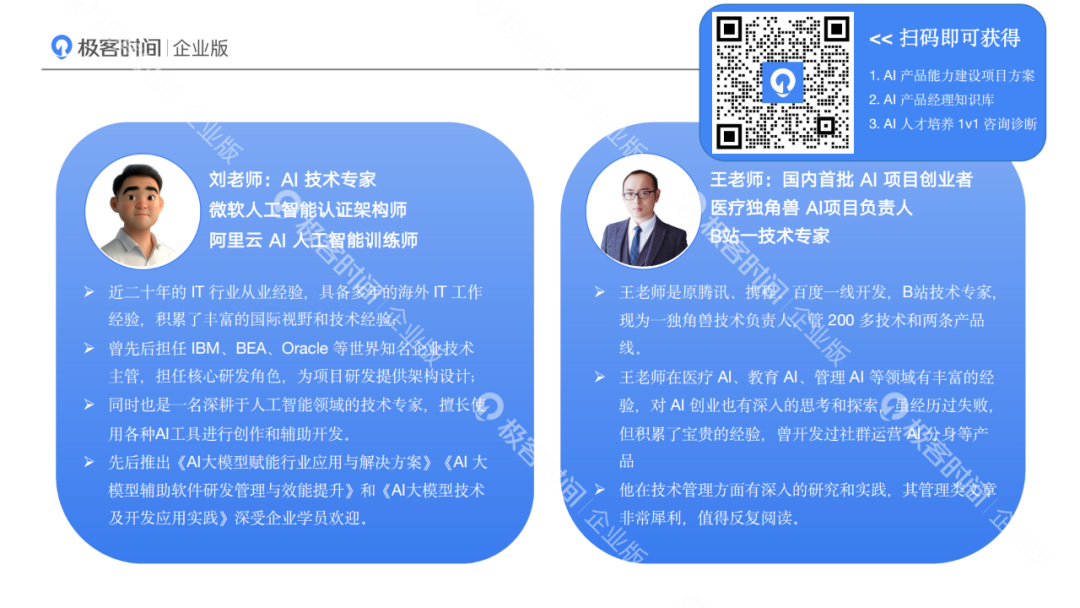

讲师团队:兼具技术与业务视角的实战派

本次训练营采用双讲师配置,由两位在 AI 领域各有专长的资深专家联袂授课:

刘老师作拥有近二十年 IT 行业经验,曾服务于 IBM、Oracle 等企业。他擅长 AI 大模型应用开发、系统架构设计和技术团队管理,近年来深耕 AI 领域,已完成数十个 AI 项目交付。在本次培训中,刘老师主要负责 AI 产品思维框架、技术架构设计、大模型原理与应用等核心内容的讲授,帮助学员建立系统的 AI 知识体系。

王老师作为 AI 实战专家,具有丰富的项目交付经验和实操能力。他专注于 AI Agent 开发、RAG 技术落地和低代码平台应用,曾在多家企业成功推动 AI 项目规模化落地。在本次训练营中,王老师主导实战环节,指导学员进行 FastGPT 智能体搭建、Dify 平台操作、项目实战演练等内容,确保学员能够将理论知识转化为实际操作能力。

项目成果:学员能上手、项目能落地、企业能复制

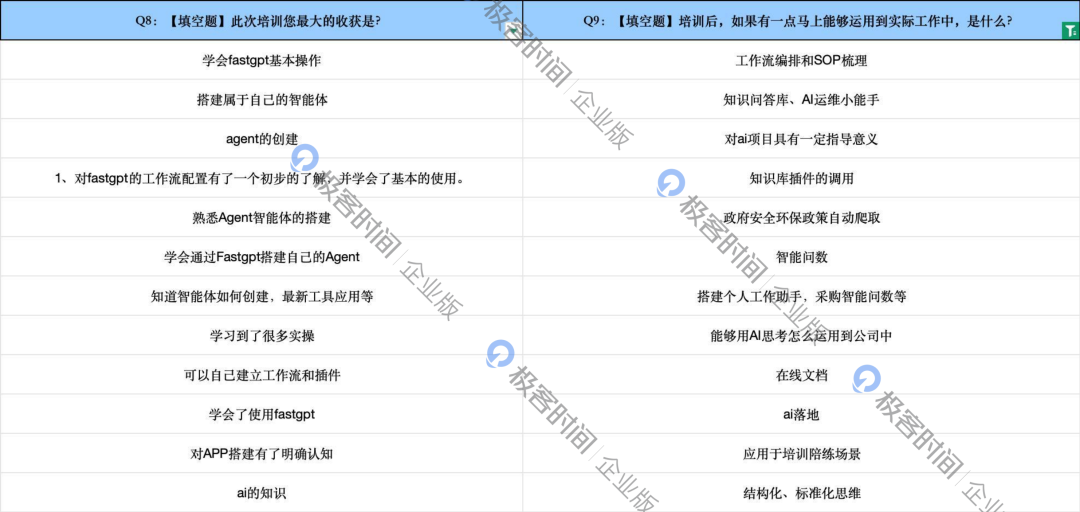

训练营结束后,我们通过问卷调研、项目复盘、学员反馈等多种方式评估培训效果,结果达到客户预期。

学员满意度高,收获实实在在的技能。根据课后调研数据,多数学员对课程评分在 9 分以上(满分 10 分),普遍认为课程“实用性强”、“内容系统”、“讲师专业”。

“学会了 FastGPT 工作流配置,能自己搭建智能体了。”——IT 交付中心学员

“对 AI 项目有了更清晰的认识,能指导实际工作。”——财务业务组学员

“最大的收获是建立了 AI 思维,知道如何用 AI 提升效率。”——数字化部学员

培训内容直接应用于业务场景。学员在培训结束后迅速将所学应用于实际工作:如搭建智能问数系统,替代传统手工报表;开发了政策自动爬取工具,提升信息获取效率;推动 AI 辅助公文写作,减少重复劳动等实际业务提效场景的 AI 应用落地。

企业初步形成 AI 人才梯队。通过本次训练营,该企业成功培养了 30 余名具备 AI 产品能力的项目经理,初步解决了 AI 项目“无人可用”的困境。更重要的是,我们帮助企业建立了一套可复制、可扩展的 AI 产品经理培养体系,为未来持续输送 AI 人才奠定了基础。

案例启示:AI 培训要成功,必须打通“最后一公里”

本次项目的成功,源于我们始终坚持一个原则:培训必须与业务场景深度结合,学完就能用,用了就有效。

相比于传统培训模式,本次 OMO 训练营在以下几个方面实现突破:

以实战代替理论:学员不是被动听讲,而是直接参与项目开发;

以业务场景为牵引:课程内容围绕企业真实需求设计,避免“学非所用”;

以闭环服务为保障:培训结束后提供持续答疑和指导,确保能力转化不掉线。

这种“训战结合”的模式,不仅适用于制造行业,同样可复制到零售、金融、物流、医疗等多个领域,成为企业 AI 内训的标杆方案。

结语:让 AI 成为企业的内生能力

AI 不是炫技的工具,而是推动业务增长的核心引擎。而引擎要真正转起来,离不开一支既懂技术又懂业务的 AI 人才队伍。

该企业的实践表明,通过体系化的内训+实战化的项目+持续性的赋能,企业完全可以在短时间内培养出属于自己的 AI 产品经理团队,打通 AI 落地的“最后一公里”。

如果你也在思考:

如何让 AI 培训不再“学用脱节”?

如何让员工快速具备 AI 产品能力?

如何构建企业的 AI 人才梯队?

欢迎了解我们的 AI 产品能力建设项目。让我们帮你把 AI 能力“种”在组织内部,实现从“外部输血”到“自主造血”的关键转变。

本文案例源自真实项目,客户信息已做脱敏处理。