当 AI 浪潮以肉眼可见的速度重塑全球技术格局,大模型的迭代如浪涌般此起彼伏,我们如何在纷繁复杂的技术演进中,看清 AI 生态的全景与未来?在 9 月 13 日的 2025 Inclusion|外滩大会见解论坛上,来自蚂蚁开源、魔搭社区、硅基流动等多个企业和社区的技术专家,以及多位 AI 一线实践者和创业者,展开了一场围绕大模型开源开发趋势的深度对话。

在本次论坛上不仅发布了《大模型开源开发生态全景与趋势 2.0》,而且就 Vibe Coding 和 AI Agent 两个前沿趋势进行了圆桌讨论。

全景与趋势:数据驱动的大模型开源生态洞察

在 “527 蚂蚁技术日”上,蚂蚁开源 x Inclusion AI 首次发布了「大模型开源开发全景与趋势」的 1.0 版本,其中收录了 19 个技术领域的 135 个社区核心项目,并结合社区数据洞察给出了 7 大趋势预测。在 2.0 版本的迭代中,我们对看生态全景的方法进行了更新。再看生态与趋势,有些领域和项目已经出局,有些领域和项目第一次进入视野,还有一些,正从早期的混沌中脱颖而出,在这个新兴的生态位中站稳了脚跟。我们将这 100 天中的变与不变在外滩发布的趋势报告中一一呈现。

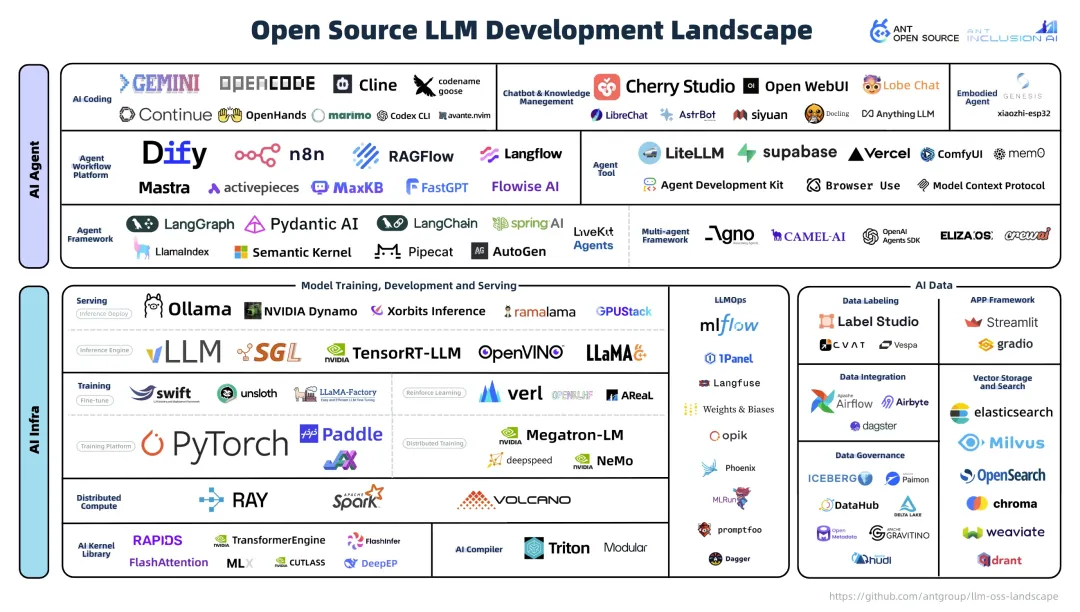

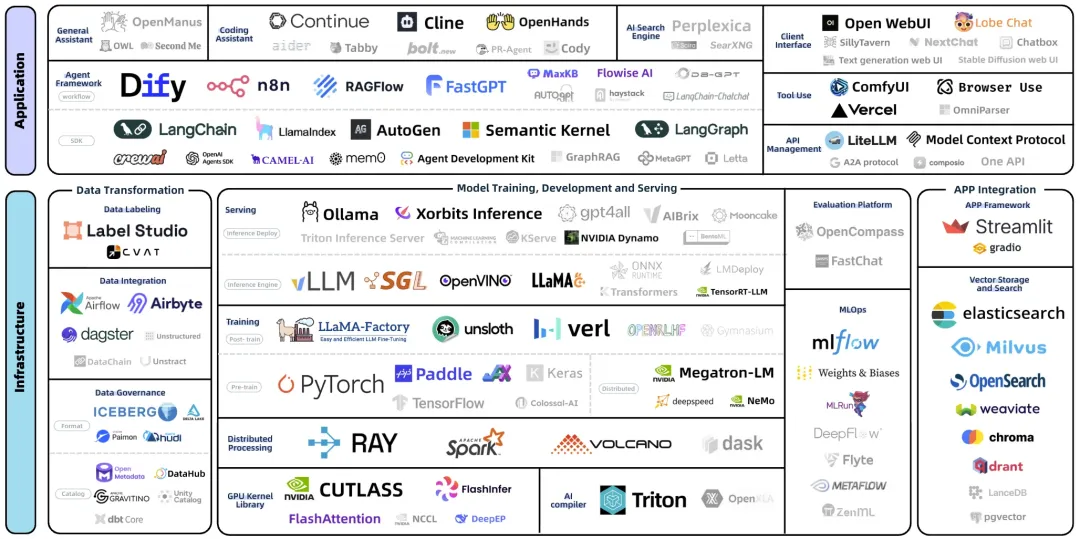

本次 2.0 版本的全景图整体分为 AI Infra 和 AI Agent 两大技术方向,收录了 114 个在这个生态下最顶尖也最受关注的开源项目,这些项目分布在 22 个技术领域。

生态迭代速度惊人

与三个月前的 1.0 版本相比,有 39 个新项目进入榜单,同时有 60 个项目被移除,更新率高达 35%,反映出 AI 开源领域的快速迭代特性。所有这些项目中位数年龄为 30 个月,其中 12 个项目是在 2025 年新发布的,进一步印证了大模型开源开发生态的年轻性和活跃度。值得注意的是,62% 的项目是在 2022 年 10 月“GPT 时刻”之后开源的,大模型技术正在推动新一轮开源创新浪潮。

注:灰色的项目因为和同领域其他项目相比没有达到活跃度标准,而从全景图“出局”

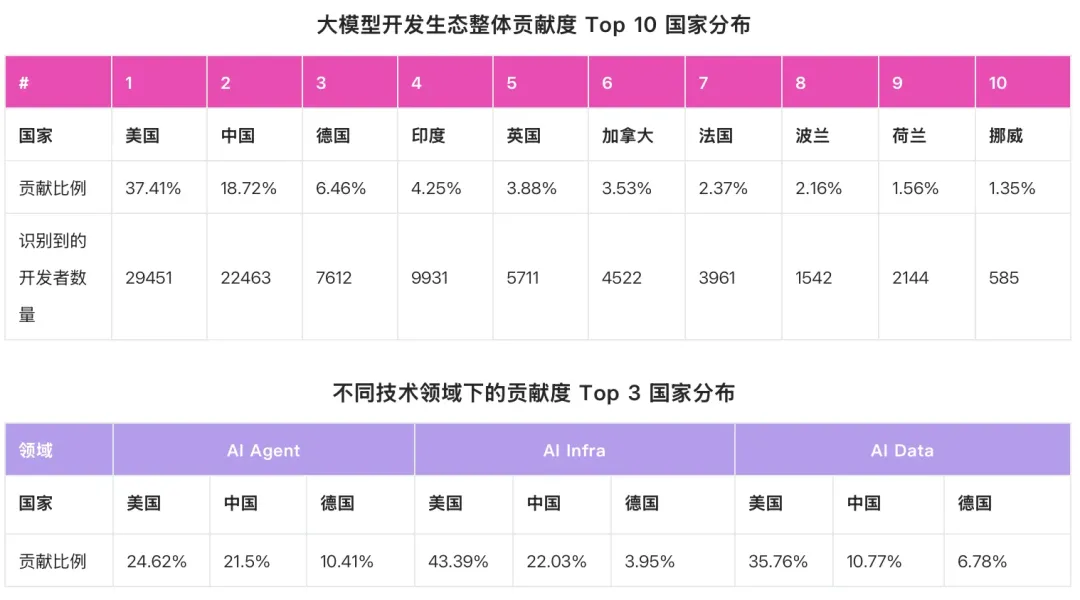

开发者分布格局初现

从开发者地域分布来看,全球有 36 万多开发者参与这些开源项目,其中约 24% 来自美国,18% 来自中国,其次是印度(8%)、德国(6%)和英国(5%)。无论是大模型的研发还是围绕着模型的开源开发生态,美国和中国都扮演着主导角色。细分来看,在 AI Agent 领域,中美开发者数量非常接近;而在 AI Infra 和 AI Data 领域,美国则保持较大领先优势。

技术趋势明显分化

全景图将项目分为两大领域:AI Agent 和 AI Infra。在 AI Agent 领域,最明显的增长点是 Coding 相关项目;而在 AI Infra 领域,Model Serving 仍然是热门焦点。

大模型发展呈现地域特色

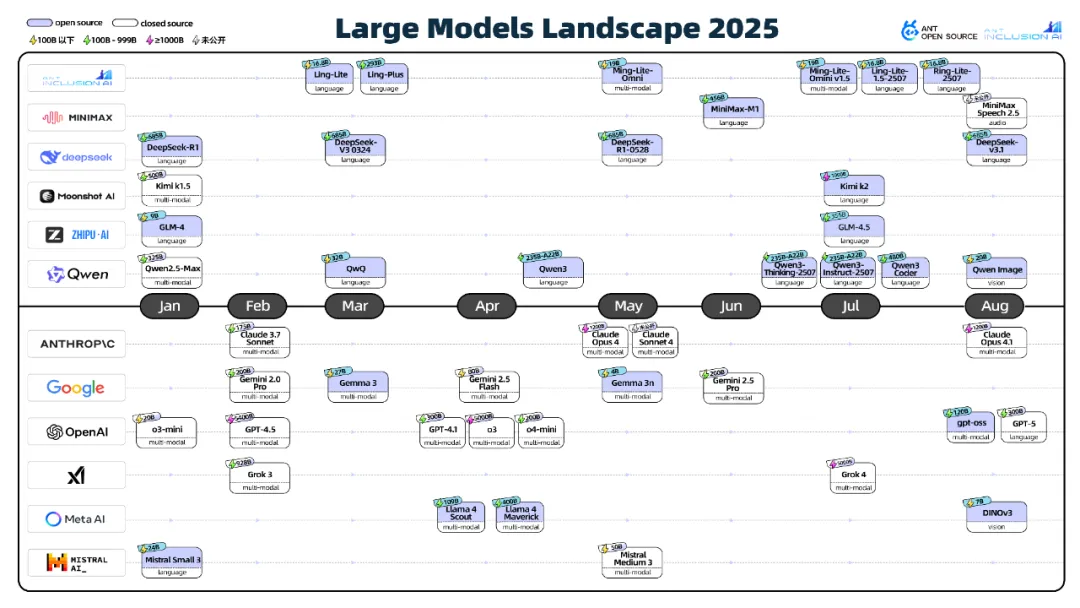

王旭展示了大模型发展时间线,显示出一个有趣现象:国内厂商的大模型主要以开源为主,而美国厂商则更多选择闭源路线。同时,模型参数规模增长迅速,MOE 架构越来越主流,多模态模型和推理模型也成为明显趋势。

魔搭社区:构建中国最大模型开源社区的实践

魔搭社区产研负责人陈颖达分享了打造中国最大模型开源社区的实践心得。目前魔搭社区已经成为中国最大和最活跃的模型开源社区,汇聚了 10 万个开源模型,服务 1800 万社区用户,形成了"模型贡献、使用、反馈、优化"的良性循环。

陈颖达认为,AI 领域的发展是数据、算力和模型结构协同演进的结果。当前,以模型为中心的新的 AI 技术栈已经形成,即 Model-as-a-Service(模型即服务)。

陈颖达详细介绍了魔搭的四层体验架构:

找模型:通过元信息自动提取和血缘关系追踪,帮助开发者发现甚至"意想不到"的模型

用模型:提供 Notebook 环境和 2 万个模型的 API-Inference,支持快速验证

学模型:设立论文专区和研习社,降低学习门槛

玩模型:通过创空间和 AIGC 专区,让创作者以更自然的方式使用模型

特别值得关注的是魔搭的 MCP 广场,已汇集 5000 多个 MCP Server,服务调用超 3 亿次。MCP 标准提供了模型与外部工具交互的统一接口,使得模型能够与支付宝、高德地图等各类服务进行交互,大大扩展了模型的应用场景。陈颖达现场演示了如何通过 MCP 连接 12306 和高德地图,让大模型实时查询行程方案并综合考虑天气、交通等多种因素,展示了模型与真实世界交互的无限可能。

硅基流动:从信仰到信心的开源模型生态视角

硅基流动联合创始人杨攀分享了创业公司视角下的开源模型生态。该公司在 2025 年 2 月 DeepSeek 开源事件中创造了增长奇迹:3 天获取 60 万用户,7 天达到 200 万,目前注册用户已突破 700 万。

杨攀回顾了 2025 年 2 月 DeepSeek 发布时的盛况:"本来今年的目标是完成 60 万,结果三天搞定了全年的用户目标",杨攀透露这一波增长让硅基流动的网站流量历史性地超过了阿里云,展现出开源模型的巨大爆发力。

从全球视野来看,杨攀展示了几组有趣数据:中国开源模型正在全球舞台上崭露头角——在 Hugging Face 榜单上几乎实现"屠榜";在 OpenRouter 平台上,中国模型的占有率从 Q1 到 Q2 呈现爆发式增长;中美模型智能水平差距从 1 年以上缩短到 3 个月左右。

杨攀认为,DeepSeek 的开源改变了竞争格局,使 AI 竞争从"科技叙事"转变为"基建叙事"——而这正是中国擅长的领域。基建叙事、国产芯片生态和中国人强大的应用开发能力,构成了中国 AI 产业的三大优势。

圆桌讨论 - 人机共振:Vibe Coding 的光与暗

Vibe Coding 正在重构开发工具栈和开发者技能。在第一场圆桌讨论中,主持人 InfoQ 总经理王一鹏围绕 Vibe Coding 习惯的最火爆的话题与技术趋势,来自蚂蚁、字节跳动、MoonBit 和 Clacky.ai 的技术专家围绕 Vibe Coding 这一热点话题展开了讨论。

工具栈重构与开源协同

蚂蚁平台体验技术部 &WeaveFox 负责人徐达峰指出,Vibe Coding 正在推动从"组件库"到"意图表达"的范式转变。以往的开源项目如 Ant Design 等更多是前端组件库这样的基础设施,而在 AI 时代,则需要通过 AI Native 的范式转变,让开发者通过表达意图就能完成编码工作。

字节跳动 TRAE 技术专家死月强调了开源项目对 Vibe Coding 的重要性:"模型训练语料大量来自开源项目,使用开源技术栈能让 Vibe Coding 发挥更大价值"。他建议开发者选择 API 稳定的开源项目,因为 AI 更擅长编写"两年前的代码"。

开发范式的深层变革

MoonBit AI 核心工程师祝海林提出了"Vibe Coding 如同不断添煤的火车"的生动比喻:"开发者不断提出需求,AI 排队执行,形成 8 小时不间断的编程流水线"。Vibe Coding 同时改变了工具和人的职业技能。但他认为这仍是初级阶段,未来将向"异步任务提交+自动合并"演进:在工具层面,复杂的 IDE 正在被简化,更注重大模型执行效率;在人的层面,开发者从编写代码转变为“巡逻员”,监控多个后台 AI 编码任务。

ShowMeBug&Clacky.ai 创始人李亚飞提出了 L3 与 L4 级编程的概念:L3 是交互式工作流,L4 是全自动流水线。他预测未来将出现"超级个体",不懂编程但能通过 AI 完成复杂任务,带来开发能力的"分层现象"。

质量保障与责任归属

面对 AI 生成代码的质量问题,专家们一致认为责任仍在人类工程师身上。死月巧妙比喻:"就像《西游记》里孙悟空走的时候,他师傅跟他说以后闯祸不要说是为师教的"。Code Review 不仅不能削弱,反而需要加强。

祝海林提出了"Token 有效利用率"的新考核指标:不是简单追求产出量,而是关注每个 Token 带来的价值提升。同时他指出 AI 重构代码的能力远超人类,可借此持续优化代码质量,避免"屎山代码"堆积。

能力演进与教育挑战

面对 AI 是否会导致编程能力退化的问题,徐达峰乐观表示:"全年龄段的工程师都是利好的",年轻开发者更适应 AI 思维,而资深工程师则能通过 AI 放大经验价值。同时,AI Coding 技术也在一定程度上缓解了“35 岁焦虑”,让经验丰富的老兵能够通过 AI 放大自己的价值。

在人才分层上,死月和李亚飞有着类似的看法。死月提出了"用 Vibe Coding 是因为懒还是菜"的深刻问题:技术扎实者能用 AI 实现指数级提升,而基础薄弱者则提升有限。他强调底层编程原理"延续了大几十年一点没变",仍需深入学习。李亚飞认为有了 AI 之后,厉害的开发者往上扬的很高,会出现明显的分层现象。

圆桌讨论 - 通往 AGI 之路:AI Agent 的终极未来

第二场圆桌讨论聚焦 AI Agent 的未来发展。在量子位主编金磊的主持下,与会专家首先探讨了 AI Agent 的定义问题。关于构建高效可靠 AI Agent 的技术挑战,专家们提到了几个关键点:上下文工程和管理、模型推理效率、多模态数据融合等。

定义之争:从理想到现实

蚂蚁集团百宝箱技术负责人王月凡提出了"会思考、能动手、能交付最终成果"的三要素定义。光年之外产品负责人谢青池则倾向于将其比喻为"理想的实习生"——给定任务、信息和工具后能独立完成工作:“你给它一个事、交代一些信息、给它一个工具,它能把这个事一天以后干好了。”

CAMEL-AI.org 核心贡献者 &Eigent AI Tech Lead 范文栋从学术角度回顾了 Agent 概念的演变,指出当前讨论的 Agent 更强调自主和智能,从 1986 年《心智社会》中的"无思想进程"到今天的"自主智能体"。Fellou 创始团队成员马骁腾则从产业角度强调,2025 年谈 Agent 关键在于 "Action"——不仅能动嘴还能动手。

技术挑战:上下文工程与多模态融合

多模态能力被认为是 Agent 实现具身智能的关键,但也面临诸多挑战。

王月凡指出了当前 AI 的根本局限:语言只能描述世界的一部分,大量物理规则、化学现象和情感体验无法通过语言完全刻画。这是未来多模态 Agent 需要突破的关键。

谢青池分享了自己从 Motivation 工程转向 Cloud Code 的技术路线转变,认为长远看上下文工程可能被模型搜索能力替代。Agent 差异化将来自 Tool 和 Runtime 的不同配置。多模态数据的采集和数字化本身就有很大挑战,需要新的硬件和传感器支持。

马骁腾提出了评估 Agent 的难题:多模态的 Context Engineering 比文本复杂得多。随着简单任务被解决,评估标准变得越来越开放和主观,"Reward 设计变得越来越重要"。范文栋则期待原生多模态模型的出现,统一处理文本、图片、视频和音频。

商业化路径:从编程到千行百业

专在商业化前景方面,专家们一致认为编程领域是 AI Agent 最先落地的场景。这得益于代码语料高质量、问题空间收敛以及开发者最懂开发者。但谢青池指出盈利模式挑战:"编程厂商都在亏钱",Token 成本使得边际成本不为零。

范文栋认为其他领域如办公、Operation 潜力巨大但缺乏"既懂 AI 又懂业务"的跨界专家。马骁腾则看好"超级个体"市场,通过 Fellou 等工具让不懂编程的人也能享受 AI 红利,实现 "Vibe Working"——喝咖啡时 AI 就把活干了。

未来展望:多智体协同与社会变革

展望未来 5-10 年,专家们认为多 Agent 系统将发挥关键作用。王月凡比喻道,就像语言让人类有了组织能力,多 Agent 系统能够让机器与机器之间协同变得更加灵活有效。谢青池甚至预言:如果 Agent 达到 L5 水平,"白领工作可能退出历史舞台,成为人类历史的小插曲"。

范文栋期待 AI 推动实现"解放生产力,让每个人不做工作,花时间做感兴趣的事情"。马骁腾则设想人 Agent 共生的世界:每个 Agent 有身份证、电话、邮箱,人类从繁重工作中解放,更关注创意和审美——"形而上学将成为主流"。

开源共创 AI 未来

在这个充满机遇和挑战的领域,开发者们需要紧跟时代的步伐,不断学习和创新。蚂蚁开源希望全景图可以提供洞察开源生态的窗口,为开发者提供参考。本次论坛展示了 AI 开源生态的活力和创新力。从数据驱动的生态洞察,到魔搭社区的平台实践,再到硅基流动的创业视角,以及两场圆桌讨论的技术前沿,都体现出开源正在成为 AI 技术进化与产业落地的核心驱动力。

随着大模型技术的不断发展和开源文化的深入人心,AI 正在从“精英技术”走向“普惠工具”。在这个过程中,开源不仅降低了技术门槛,促进了创新碰撞,还在全球范围内构建了更加开放、协同的技术发展生态。

正如多位嘉宾所言,AI 的未来不是替代人类,而是解放生产力,让每个人有更多时间做自己感兴趣的事情。或许正如圆桌嘉宾所言:“形而上学将成为主流”,人类的品味和对事物的理解将变得更为重要,而 AI 将成为实现创意的得力助手。